大豆ミートの可能性

大豆ミート実証活動報告

2. 背景と目的

3. 全体計画

4. 活動内容

4.1. 座学研修

4.2. 試食イベントの企画と実施

4.3. 先進地視察1 4.4. 先進地視察2 4.5. 実践調理調査

4.6. 試供品配布

4.7. オリジナルレシピ開発

5. 他の代替え肉との比較

6. 消費動向と市場分析

7. 成果と課題

8. 今後の展望

8.1. 地域特産品としての可能性

8.2. 大豆ミートを通じた地域活性化の展望

9. 付録

1. 概要

本報告書では、土地利用型農業を軸とした「大豆ミート」の可能性に焦点を当て、事例調査、試食会、先進地視察などを通じた研究・実証活動の成果をまとめた。大豆ミートが地域農業の新たな柱となり、地域活性化に貢献できる可能性を検証する。

2. 背景と目的

粕川地域では、再区画される農業基盤整備地区である前川地区を中心に、持続可能な農業の発展を模索。大規模かつ低コストで運営可能な土地利用型農業と、高収益を目指す集約型農業の両方を推進することで、新たな農業モデルの構築を目指す。その中で「大豆ミート」は、土地利用型作物の中で注目される高付加価値商品として、地域農業の持続性と競争力を高める可能性がある。

目的

本事業では、以下の目的を掲げている。

1.大豆ミートの可能性の検証。大豆ミートを中心とした加工品の事例調査や先進地視察を通じ、その製造・加工・販売分野における実現性を検討する。

2.地域農業の新たな方向性の構築。大豆ミートの普及を通じ、地域農業の競争力を強化し、安定した農業所得の実現を図る。

3.地域活性化への貢献。大豆ミートの展開により、持続可能な農業経営と地域コミュニティの再生に寄与する。

3. 全体計画

| 回数 | 実施日 | 内容 | 場所 備考 |

|---|---|---|---|

| 1 | 令和4年11月12日 | 座学研修 大豆はたらきセミナー | 仙台国際センター |

| 2 | 令和4年11月15日 | 大豆ミート試食検討会 | 道の駅おおさと 2階 和室会議室 |

| 3 | 令和4年12月13日 | 大豆ミート試食会 | 大郷町開発センター アンケート集計 |

| 4 | 令和5年07月26日 | 先進地視察 | 山形県金山町 食の力コーポレーション |

| 5 | 令和5年07月27日 | 先進地視察 | 福島県古殿町 古殿町役場 道の駅おふくろ |

| 6 | 令和6年03月01日 | 実践調理 | アンケート集計 |

| 7 | 令和6年11月30日 | 大豆ミート試供品配布 | 粕川コミュニティセンター予定地 |

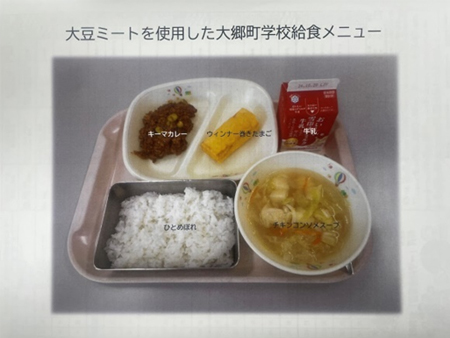

| 8 | 令和7年02月15日 | オリジナルレシピ開発 試食会 | 大郷町開発センター アンケート集計 |

さらに、他地域での成功事例を学ぶために先進地視察を実施し、加工・販売の具体的な取り組みや行政との連携のあり方などを調査した。また、家庭や施設での実践調理を行い、大豆ミートの具体的な利用方法やその実用性について検証。その後、試供品を配布し、消費者の意見をアンケート形式で収集することで、製品化に向けたニーズや期待を把握。

最後に、地域の食文化を生かした新しい料理の創造を目指してオリジナルレシピ開発。試食会を開催し、大豆ミートを活用したレシピの普及を図った。これらの活動を通じて、大豆ミートが地域農業の新たな可能性としてどのように位置付けられるかを検討し、その普及に向けた課題や方向性を明らかにした。本計画は、大豆ミートを通じて地域農業と食文化の持続可能な発展を目指した包括的な取り組みとなっている。

4. 活動内容

日時: 2022年11月12日(土)13:30〜16:00

会場: 仙台国際センター 会議棟2階 大会議室「橘」

主催: 公益財団法人 不二たん白質研究振興財団

後援: 農林水産省、文部科学省、宮城県、仙台市 ほか

内容

講習会は、大豆を中心とした食品や栄養に関連する最新の知識を共有し、人と地球の健康維持に役立てることを目的に開催された。大豆を利用した新しい食文化の可能性を模索する中で、町の特産品として大豆ミートの開発を進めるためのヒントを得ることを目的に参加。

1. 開会の挨拶

運営委員長である福島大学教授、松田幹氏が挨拶を行い、講習会の趣旨と意義について説明。

2. 講演1: 「フードテックで変わる未来の食事」

講師: 石川伸一氏(宮城大学食産業学群教授)

内容: 食の新技術である「フードテック」の現状と未来について講演が行われた。

・植物性代替肉を含む新しい食品技術の開発状況

・フードテックによるタンパク質供給の課題解決の可能性

・持続可能性と環境負荷軽減を目指した食品生産技術

3. 講演2: 「健康長寿を栄養から考える」

講師: 葛谷雅文氏(名鉄病院院長・名古屋大学名誉教授)

内容: 高齢者の健康を支える栄養管理と運動の重要性を強調。

大豆由来食品や大豆ミートの高タンパク質性がフレイル予防や健康寿命延伸に寄与する可能性についての示唆が得られた。

感想と学び

・大豆ミートは環境負荷低減と健康増進の両面で特産品としての可能性があると再確認。

・フードテックの最新技術と市場動向を理解することで、地域特産品としての競争力を高めるアイデアが得られた。

・健康長寿の観点からも、地域住民への普及啓発活動と連携する形での活用が有望だと感じた。

総括

本講習会では、大豆が持つ可能性や課題について専門家の視点から具体的な情報を得ることができた。フードテックを活用した大豆ミートの開発が、地域の特産品としての価値を高めるだけでなく、環境への配慮や健康寿命の延伸という観点からも注目に値することが確認できた。また、高齢者の健康を支える栄養学的な視点と結びつけることで、地域社会全体の持続可能な発展に寄与できる可能性を強く感じた。

得られた知見を基に、地域資源を活用した大豆ミートの可能性を探求していきたいと考えている。今後もこのような講演会や研究会に参加し、専門的な情報を地域活性化のために役立てていく予定である。

|

|

大豆ミート試食イベント企画検討会

日時:2022年11月15日(火)

場所: 道の駅おおさと 2階 和室会議室

講師: motto cooking table 代表 佐藤 愛氏

参加者: 大郷町農政商工課: 高橋 課長 大郷町復興推進課: 武藤 課長、門脇 技監

内容

大郷町の特産品として大豆ミートを検討するにあたり、まず大豆ミートを実際に試食し、その現状や特徴を理解することを目的とする。そのため、試食会を実施する前に最適な試食会の形式を検討する場として、本検討会を開催。また、大豆製品の現状と商品化の可能性について、資料を基にセミナー形式で議論を行った。

議事

検討会では、講師の佐藤愛氏(motto cooking table 代表)より、大豆ミートをはじめとする大豆製品の市場動向や商品化の可能性について説明。健康志向の高まりに伴い、大豆製品の需要が拡大する一方で、国産大豆を使用した製品は加工コストが高くなりがちであることが課題として挙げられた。しかし、その栄養価の高さを訴求することで付加価値を高めることが可能であり、町の特産品としての可能性が十分にあるとされた。また、商品化を進める上で、加工施設の整備やパッケージングの工夫が重要であることも指摘された。その後の質疑応答では、参加者から活発な質問が寄せられた。国産大豆の加工方法や価格の問題に関する関心が高く、大豆製品のイメージ向上の必要性についても議論が行われた。佐藤氏は、大豆ミートは消化の負担が少なく、たんぱく質を豊富に含むため、健康に良い影響を与えると説明。また、大豆ミートの用途について、肉の代替品としてだけでなく、小麦粉の代用品としても利用可能であることから、商品開発の幅が広がると指摘。さらに、町づくりの一環として大豆製品を普及させるためには、地域住民への認知度を高める取り組みが不可欠であるとの意見が出された。試食会やイベントを通じて地域の人々に大豆製品の魅力を伝えることで、町の特産品としての大豆ミートの価値を高めることが期待される。

試食会に関する要望

試食会では、大豆ミート(ミンチ・ブロック)を味付けなしの素材として提供するほか、ミンチとブロックを使用した調理品や大豆パスタ(ミートソース)、パンケーキも試食メニューとして提供。試食品は佐藤氏が事前に調理し、当日は簡単な仕上げ(例: パスタを茹でる、パンケーキを焼く)を行う。なお、パスタには地元宮城県産のSOY PASTAを使用する。

大豆ミート試食会

日 時:2022年12月13日(火)

場 所: 大郷町開発センター 加工調理室

講 師:motto cooking table代表 佐藤 愛氏

参加者:地域住民(約20名)

試食は以下の全6品を提供

・ミンチ・ブロック(ボイルのみ)

・ドライカレー: ミンチ使用の調理品

・蒲焼き: ブロック使用の調理品

・トマトソースパスタ: 大豆パスタを使用の調理品

・大豆粉パンケーキ: パンケーキとして提供

大豆ミート試食アンケート

大豆ミートの食感・香り・味覚・見た目・使いやすさに関する評価と、地域特産品化に向けたフィードバックを収集。

評価結果

・大豆ミート(ミンチ・ボイル)

食感において「普通」「良い」と評価され、大豆特有の香りは調理により相殺可能。料理に使用可能な柔らかさが評価され、主食材としての可能性が示唆された。

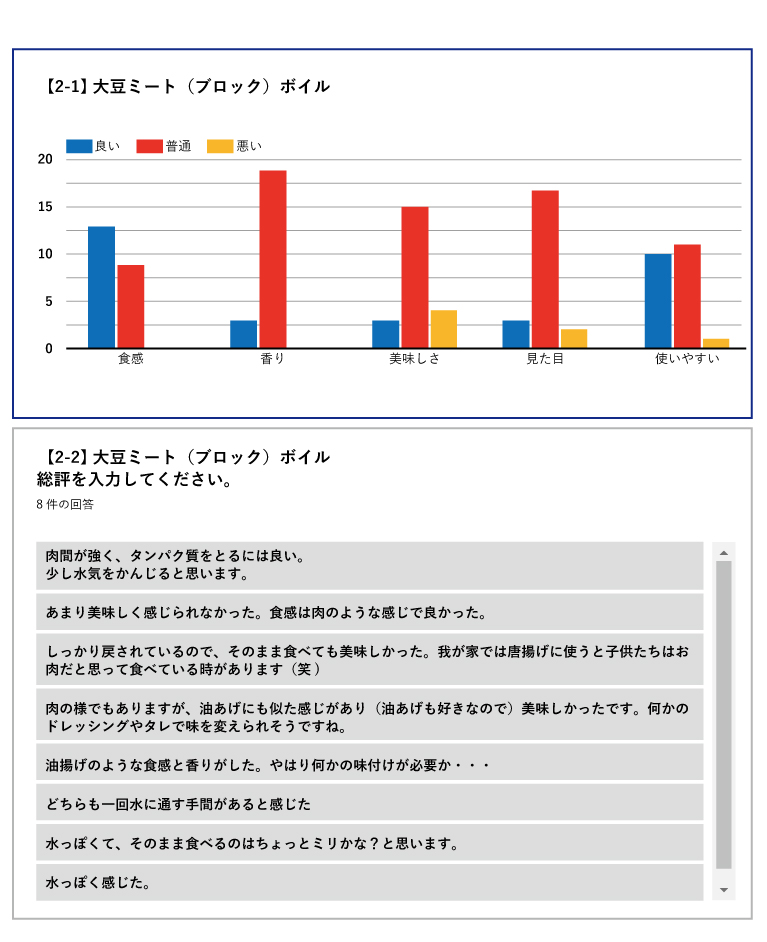

・大豆ミート(ブロック・ボイル)

食感については「良い」とする意見が多く、一部で水っぽさを指摘された。香りは「普通」と評価され、特に唐揚げやカレーに適しているとの意見があった。湯戻しの手間が改善点として挙げられた。

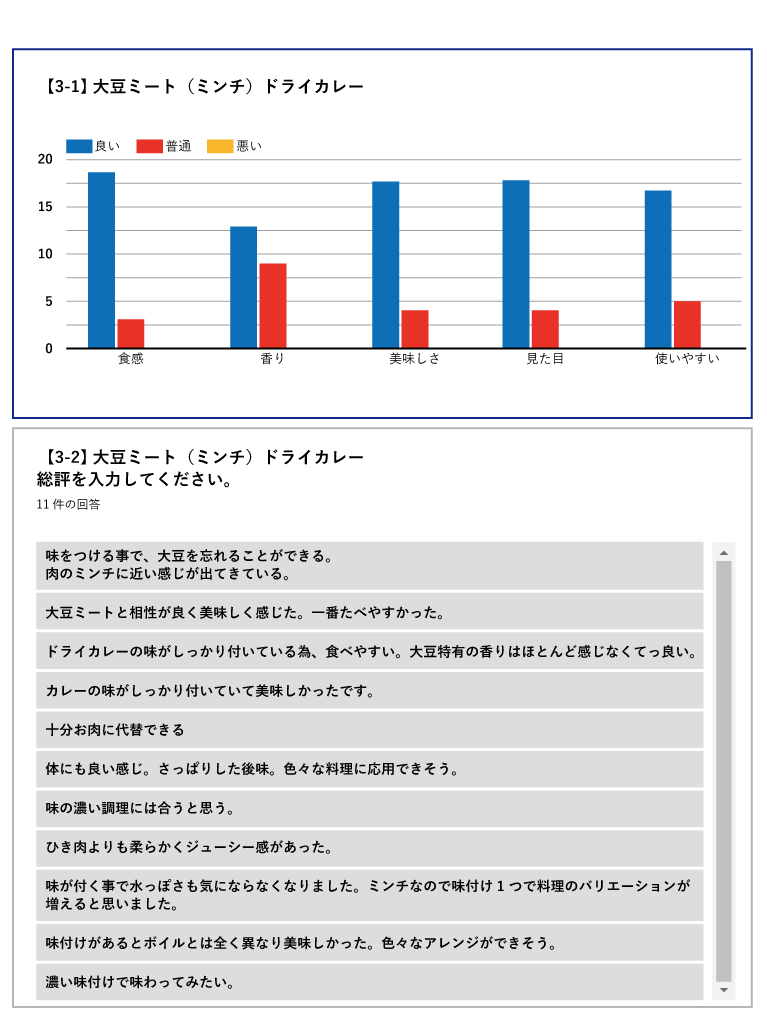

・ドライカレー(ミンチ使用)

食感や美味しさについては高評価が得られ、調理済み商品としての利便性が評価された。大豆感が気にならない味付けが高評価。

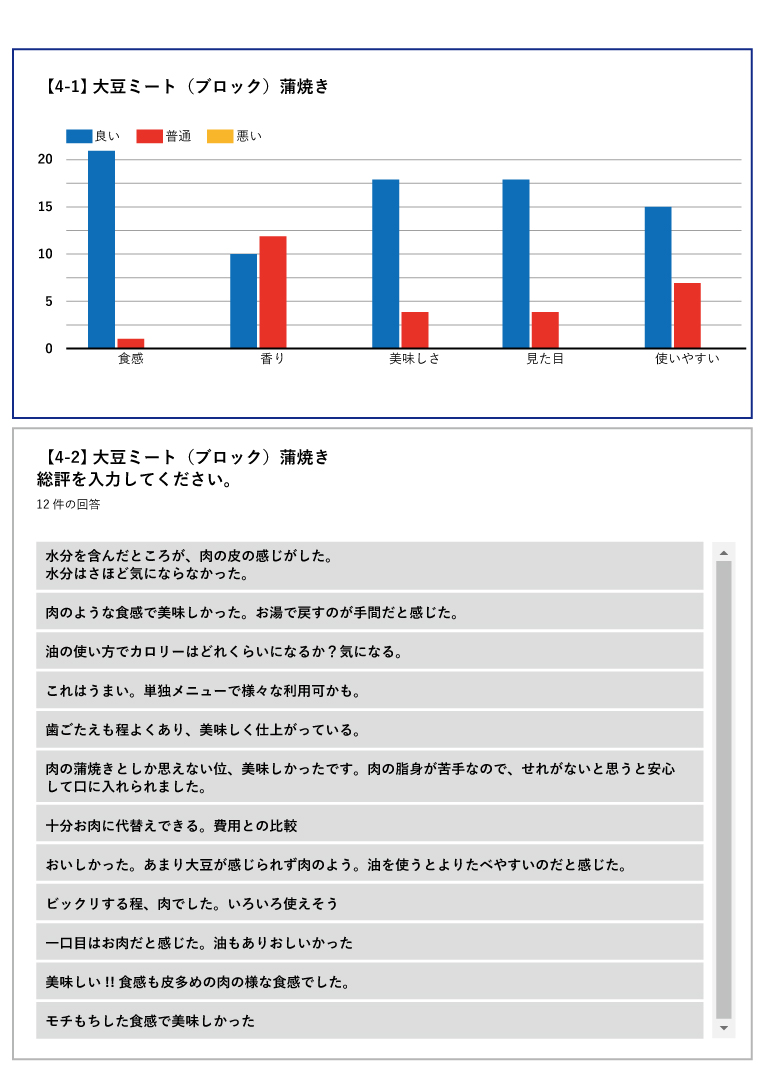

・蒲焼き(ブロック使用)

食感は良好で、特に肉らしい味わいが引き立つとの評価が多く、蒲焼きの調理法が高く評価された。大豆の香りが少なく、肉の代替品として地域特産品化に向けた高い可能性を感じさせる結果となった。

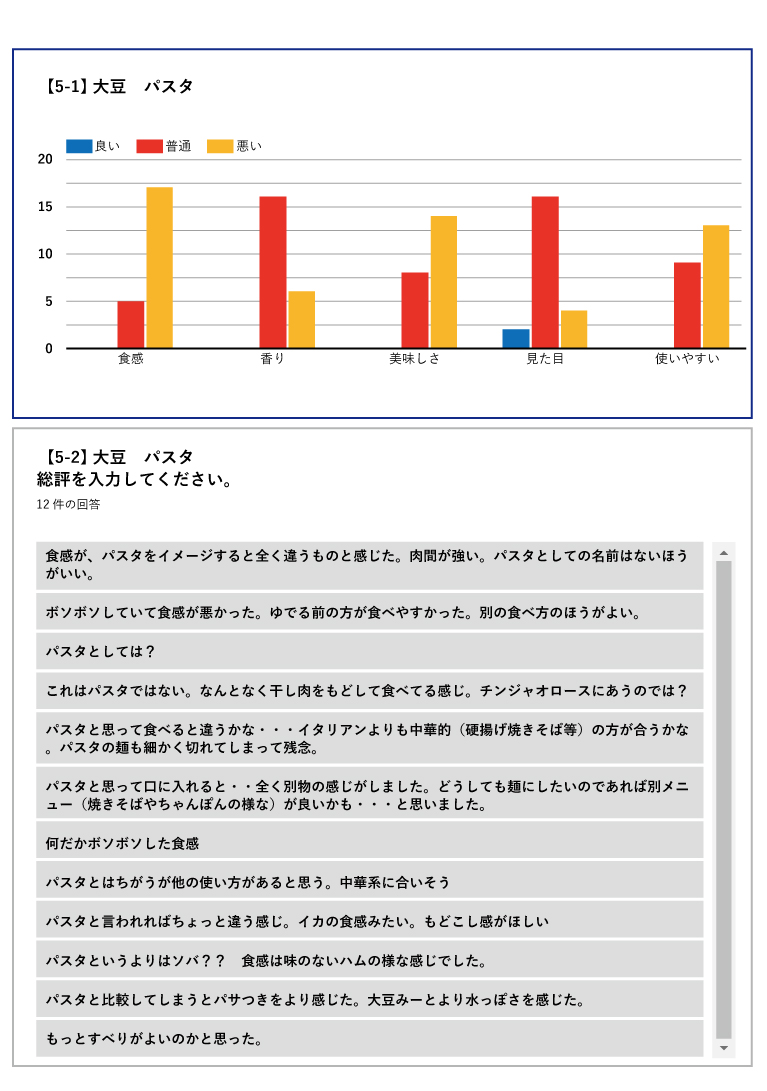

・大豆パスタ

食感や美味しさについては低評価が目立ち、パスタ用途以外の活用方法を検討する必要がある。焼きそばや中華風調理に適しているとの意見があった。

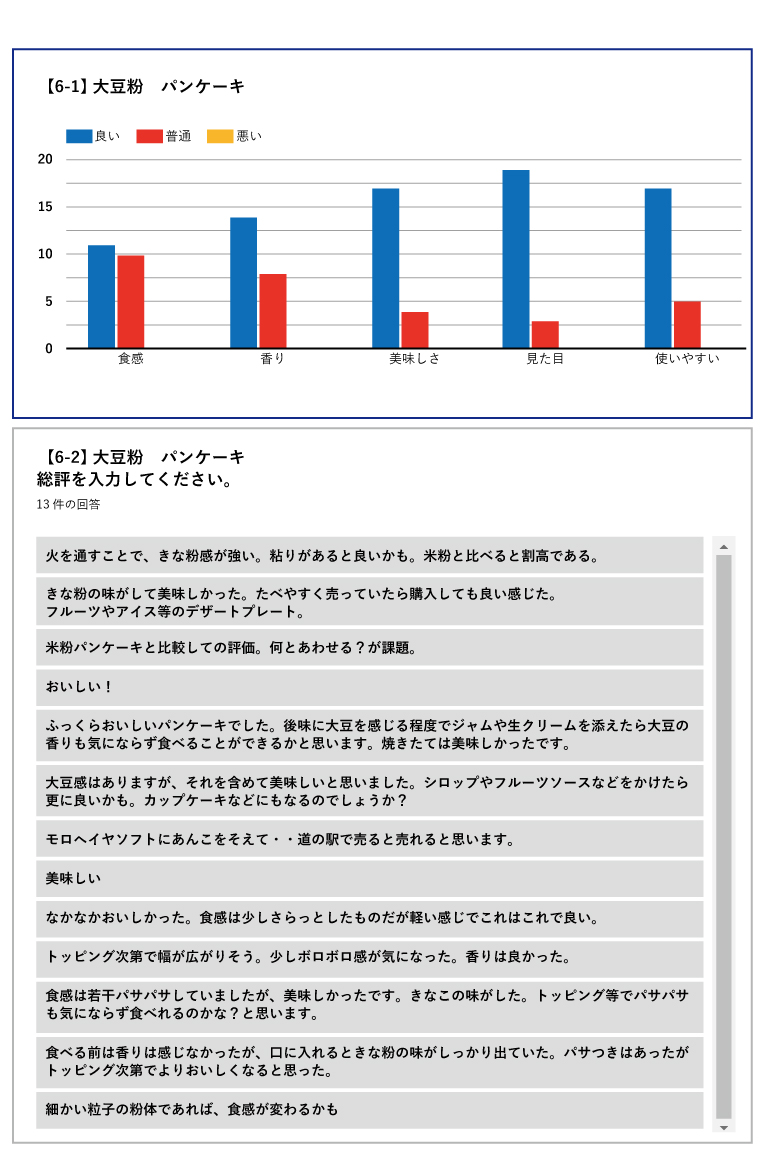

・大豆粉パンケーキ

食感や美味しさについては好評価が多く、特にデザートとしてのアレンジにおいて大豆感が気にならないとの意見が多く寄せられた。

総評

今回の試食会では、大豆ミートが多様な形で評価され、地域特産品としての可能性が明確になった。「蒲焼き」と「ドライカレー」は大変高い評価を受け、健康志向の消費者に対する訴求力があることがわかった。これらの加工品は、味わいの良さと利便性から、家庭料理や外食産業でも採用される可能性が高いと考えられる。一方で、「大豆パスタ」は現行の形では低評価が目立ち、新たな用途を見出すことで改良の余地が大いにあると評価された。また、大豆粉パンケーキはスイーツとしての商品展開が期待されており、地域の特産品に新たなジャンルを追加する可能性を秘めている。

改善点と今後の課題

大豆ミートの地域特産品化を目指すにあたり、いくつかの改善点と課題が明らかになった。湯戻しにかかる手間を軽減する技術開発が求められる。また、大豆特有の香りや水っぽさを改善する調理法や加工技術の開発も必要。さらに、使いやすさを高めるため、簡単に調理できる商品形態を模索することが重要。

市場に浸透させるためには、試食会やイベントを通じて地域住民への認知度を高めることが鍵となる。学校給食や地域の飲食店での採用を進めることで、地域特産品としてのブランド価値を高めていくことが必要となる。

結論

大豆ミートは、地域特産品として商業化するに足るポテンシャルを持っている。「蒲焼き」や「ドライカレー」といった加工品は高評価を得ており、地域の特産品として展開する可能性を感じる。大豆ミートの普及に向けては、消費者が求める改善点に対応した製品開発が重要。改良された製品を提供し、地域内外での認知度向上を図ることが、商業化に向けたステップとなる。試食会や地域イベントを通じて、大豆ミートの認知度を高め、地域に根付かせることが今後の課題となる。

|

|

|

|

|

|

日 時:令和5年7月26日(水)

視察先:山形県金山町 株式会社 食の力コーポレーション

事業内容

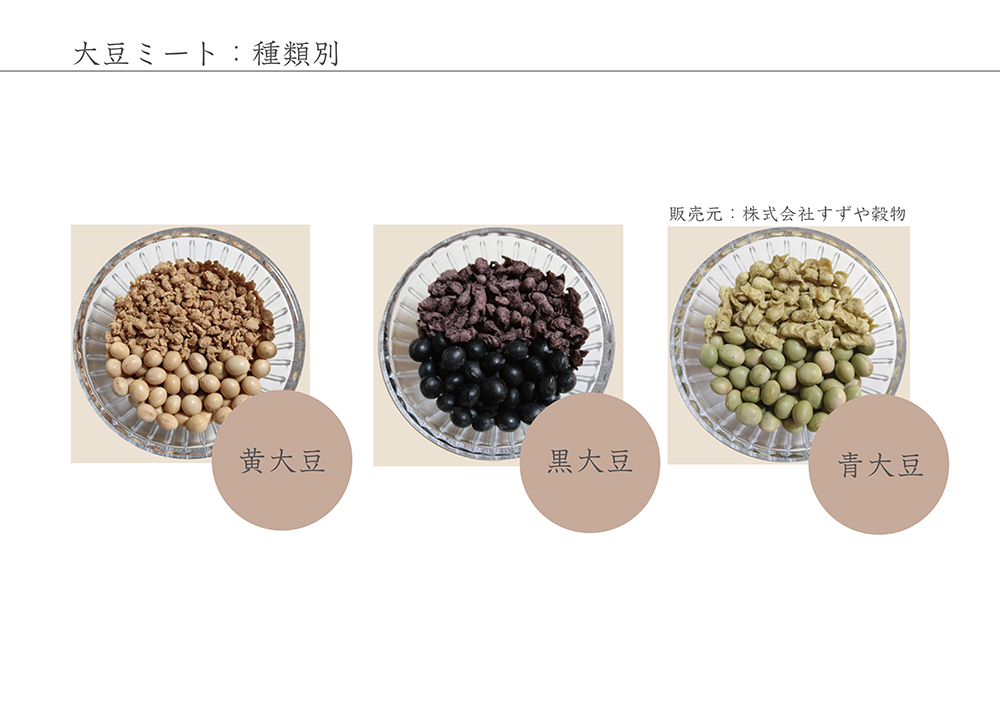

株式会社 食の力コーポレーションは、世界的な食料危機を解決するために、農業、大豆ミート製造、食を通じた教育事業を推進している。「山形大豆」を使用した商品開発に力を入れ、日本国内はもちろん海外市場への販路拡大を目指している。同社は設立から14年が経過し、現在は大豆ミート事業に参入し、大豆を栽培、加工し、製品を提供している。

視察の目的

大豆ミート製造の現場を視察し、製造過程や原料について理解を深める。また、同社の販売戦略やマーケティング手法を学ぶことを通じて、協議会の活動方向性を決定するための情報を収集することを目的とする。

視察内容

代表取締役 福原氏から、経営理念や事業内容について説明。食の力コーポレーションは「食の力で世界を変えていく」を経営理念として掲げ、当初は加工品製造と鮮魚の販売を行っていたが、現在は大豆栽培や大豆ミートの製造、加工品提供を中心とした事業を展開している。福原氏は、食料自給率の低い日本において、食料の海外依存を解消することの重要性を強調。また、大豆ミート製造においては、原料の品質や製造過程における風味の向上が重要であり、大手製造業者が使用する外国産大豆の問題点を指摘。地域の大豆栽培の促進は、地域経済にポジティブな影響を与えると主張。

製造

大豆ミートの原料は山形県内で栽培されたものが中心で、温度や湿度が厳密に管理された保管庫で品質を保持。大豆ミートの加工食品製造プロセスを見学した際、特に注目すべき技術はテクスチャライズ(繊維化)で、これにより肉に近い食感を再現。また、使用されている製造機器は多くが国内メーカーのもので、メンテナンスの容易さが利点として挙げられた。

製品試食

製造された大豆ミートを使った試作品を試食。ハンバーグ、カツ、ボロネーゼソースなど、さまざまな料理に応用できることが確認された。試食品は味、食感、風味のすべてが高品質であり、来訪者からも好評を得た。

意見交換会

視察後、意見交換が行われ、主に販路開拓の課題、地域連携の可能性、地元消費の促進について議論。特に、地域ブランドを強調しつつ、価格競争力を高める工夫が必要であることが話し合われた。また、他地域との連携や農家との協力を通じて、大豆供給の安定化を図る方法が提案され、地元の学校給食や飲食店での大豆ミート活用が進められることが示唆された。

視察の成果

今回の視察では、地域資源の活用、大豆ミート製造における革新的な技術、地域活性化に向けたビジネスモデルの重要性について多くの知見を得ることができた。山形県内で栽培された大豆を使用することで地産地消を推進し、地域経済に貢献している点は、大郷町でも参考にできると考えている。また、大豆ミート製造の技術力は非常に高く、導入の可能性を検討する上で重要な指標となった。

今後の展望

視察を通じて得られた知見をもとに、地元産大豆を使用した大豆ミートの試作品作成を検討し、地域特性に合った商品開発を進める。また、地元での大豆ミートの認知度向上戦略を策定し、大豆ミートの普及を目指すとともに、地域農家との協力を強化し、大豆の付加価値向上を図る。

|

|

|

|

日 時:令和5年7月27日(木)

視察先:福島県古殿町

古殿町の概要

古殿町は福島県石川郡に位置し、人口は4,739人(2023年 現在)で、山に囲まれた自然豊かな町である。町内では流鏑馬や樹齢400年のヤマザクラ「越代のサクラ」など、伝統的な文化や美しい自然が魅力。振興作物としては山菜、ミニトマト、大豆が栽培されている。

視察の目的

古殿町で行われている大豆ミート製造事業を視察し、町主導での取り組み内容、方法、体制について学ぶことを目的とした。また、協議会の活動方向性を決定するための情報収集も行った。

視察内容

古殿町では、大豆栽培を推奨し、大豆ミート製造事業を進めている。農地が耕作放棄地となる状況を改善するために、大豆栽培を支援し、大豆ミートに加工して販売する取り組みが行われている。町は大豆を買い取り、6次産業化を推進し、特産品として販売。販路は主に福島県の給食会や道の駅ふるどのなどが中心。

質疑応答の要点

視察中に行われた質疑応答では、作付け面積や大豆の収量について触れられ、今年度は8.8haの作付けが行われ、目標作付け面積は12haに設定されている。また、大豆ミートの利用状況については、福島県の給食会での利用、道の駅での販売やレシピコンテストが開催され、今後の活用が期待されている。

視察の成果

古殿町の大豆ミート製造事業では、農業の6次産業化を推進し、地域特産品として販売する体制が整っている。新規就農者の支援や、生産者の収益向上に向けた取り組みが進められており、その成功事例を学ぶことができた。

今後の展望

視察で得た知見を基に、地域特産品としての大豆ミートの活用方法を検討する。古殿町の大豆ミート製造事業は、農業活性化と地域特産品の開発において成果を上げており、今後の地域振興の参考となる。持続可能な事業展開には、行政や民間企業との連携、コスト削減、そして地域一体となった取り組みが必要である。

|

|

|

|

調査の背景

近年、健康志向や環境配慮の高まりを背景に、大豆ミートが注目されている。しかし、普及率や認知度の低さ、調理の手間、味や食感への課題が普及の障害となっている。本調査は、大郷町での大豆ミートの地域特産品化の可能性を探るために実施した。

調査目的

本調査の目的は、大豆ミートの調理しやすさや味の評価を収集し、地域特産品としての可能性を評価する。また、活用促進のために必要な支援や情報を明らかにすることも目指す。

調査方法

調査対象者は、大郷町在住者、町内飲食業関係者、当協議会関係者であり、インターネット調査および対象施設への聞き取り調査を実施。調査期間は2024年3月10日から2024年3月28日までとした。

調査結果

大豆ミートの利用経験

調査の結果、回答者の多くがこれまで大豆ミートを利用した経験がなく、初めて利用するケースが主流であることが分かった。

調理のしやすさの評価

ミンチタイプは使いやすいという意見が多く挙げられたが、水切りや戻し作業の手間を課題と感じる声もあった。ブロックタイプは形が崩れにくいという評価を得たものの、戻し作業が負担という意見も多く寄せられた。一方、そぼろタイプは他のタイプと比較して調理が簡単であると高く評価された。

味、食感、見た目に対する評価

味については、幼稚園児や小学生向けでは美味しいとの評価が多く、家庭内での試食では特に好評。一方で、中学生や学校給食では全体的に「普通」という評価が主流であった。

食感に関しては、幼児や小学生向けでは肯定的な意見が多く、噛むたびに美味しさを感じたという声が寄せられたが、学校給食では「普通」という評価が多い結果となった。見た目については、家庭内試食で高評価を得た一方で、学校給食では全体的に「普通」からやや高評価に偏る傾向が見られた。

子供たちの興味や関心

幼稚園児や小学生は非常に興味を示しており、大豆製品に親しみがある家庭では特に高い関心が見られた。一方で、中学生では関心が薄い傾向が確認された。

栄養価や安全性について

多くの回答者が大豆ミートの栄養価や安全性について満足または好意的な意見を示していたが、一部では情報提供やアピール不足を指摘する声もあげられた。

コストに対する印象

幼児家庭では「やや高い」との意見が多く見られたが、学校給食関係者からは「やや経済的」という評価が得られた。

今後の活用意向

全体として、「時々取り入れたい」という意向が共通して見られた。

自由記述の要約

具体的な利用例としては、タコライスやキーマカレーが特に好評であり、ドーナツなど新しいメニューへの応用提案も寄せられた。また、初めて乾燥タイプを使用した家庭からは、調理しやすさや味への肯定的な意見が多数寄せられた。

傾向のまとめ

幼稚園児や小学生向けでは、味や食感の面で高評価が目立ったが、学校給食では「普通」という評価が多いものの肯定的な印象が優勢。コスト面では課題が指摘される一方で、栄養価や安全性に対する満足感が見られ、メニューの多様化や調理方法の工夫によるさらなる普及が期待される。

今後の展望

調理の利便性向上に向けて、戻し作業の簡略化や加工方法の改良を進める必要がある。また、濃い味付けのメニューや新しいレシピを提案することで、より多くの家庭や学校での利用を促進できる。試食会やイベントを通じた普及活動を実施し、地域特産品との組み合わせを提案することも効果的である。さらに、大豆特有の匂いや食感を抑える技術開発を進めることで、普及が期待される。

今後も大豆ミートを地域特産品として普及させるための具体的な取り組みを計画する。次回の調査や試食会では、今回の課題を踏まえた改善策を導入する。

|

|

|

|

|

|

|

|

日 時:2024年11月30日(土)

場 所:粕川地区 防災コミュニティセンター予定地

配布数:約300セット

実施目的

試供品配布は、大豆ミートを町の特産品として位置付ける可能性を探る一環として実施。参加者に大豆ミートを家庭で実際に試してもらうことで、製品に対するニーズや期待を把握することを目的とした。また、アンケートを通じて具体的な意見を収集するため、短時間で回答しやすい内容に見直しを行い、スマートフォンを活用した回答促進策を導入。さらに、配布を通じて大豆ミートの魅力や利便性を広く伝えることも目指した。

実施内容

試供品はイベント会場の受付にて無料で配布。配布内容は、大豆ミートのブロックタイプ、バラ肉タイプ、ミンチタイプをそれぞれ小分けにし、セットとして提供した。また、初めて大豆ミートを使用する参加者が多いことを想定し、大豆ミートの戻し方を解説した手順書と簡単なレシピを掲載した資料を同封。さらに、調理後の感想や意見を収集するため、その場での紙アンケートではなく、自宅で回答可能なWebアンケート形式を採用。専用のQRコードを資料に記載することで、参加者がスマートフォンを使って簡単にアクセスできるよう工夫した。アンケートの内容も調理の実体験に基づいた具体的な意見を得られるよう配慮した。

成果と今後の取り組み

試供品配布を通じて、大豆ミートに対する高い関心が確認され、「実際に調理した」「家庭での反応が良かった」という声が多数寄せられた。一方で、アンケートの回答率が想定よりも低く、参加者の詳細なニーズや期待を十分に把握するには至らなかった。この課題を解消するため、次回以降は、試供品を活用した体験型イベントを開催し、その場で直接感想を記録できる仕組みを導入する。また、アンケート回答者に特典を提供することで、回答を促進するインセンティブを強化する計画も必要と感じる。

これらの取り組みを通じて、大豆ミートを町の特産品として広く普及させる可能性をさらに高め、地域の農業振興や食文化の発展にも寄与していきたいと考えている。

|

|

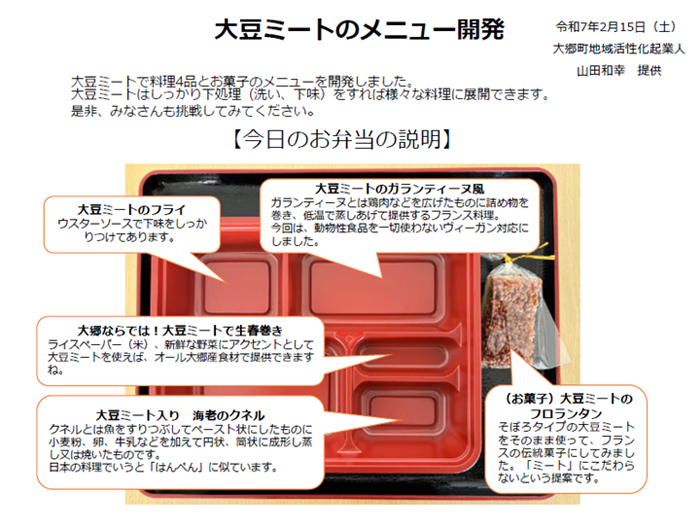

日 時:2025年02月15日(土)

場 所:道の駅おおさと 2階和室会議室

配布数:30個

実施目的

地元シェフによるオリジナルレシピの開発を通じて、大豆ミートを活用した料理の消費促進、認知度向上、イメージ改善を図る。また、大豆ミートはアレルギー対応食品としての可能性や、ヴィーガン・ベジタリアン向け食品としての市場性、さらにはアスリートや成長期の子供向けの栄養源としての活用が期待される。加えて、狂牛病や豚コレラなどの疫病対策、SDGsの観点からの環境負荷軽減という社会的・政策的な視点も考慮する。

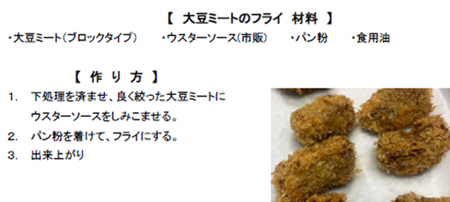

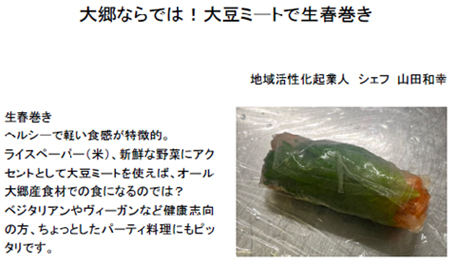

実施内容

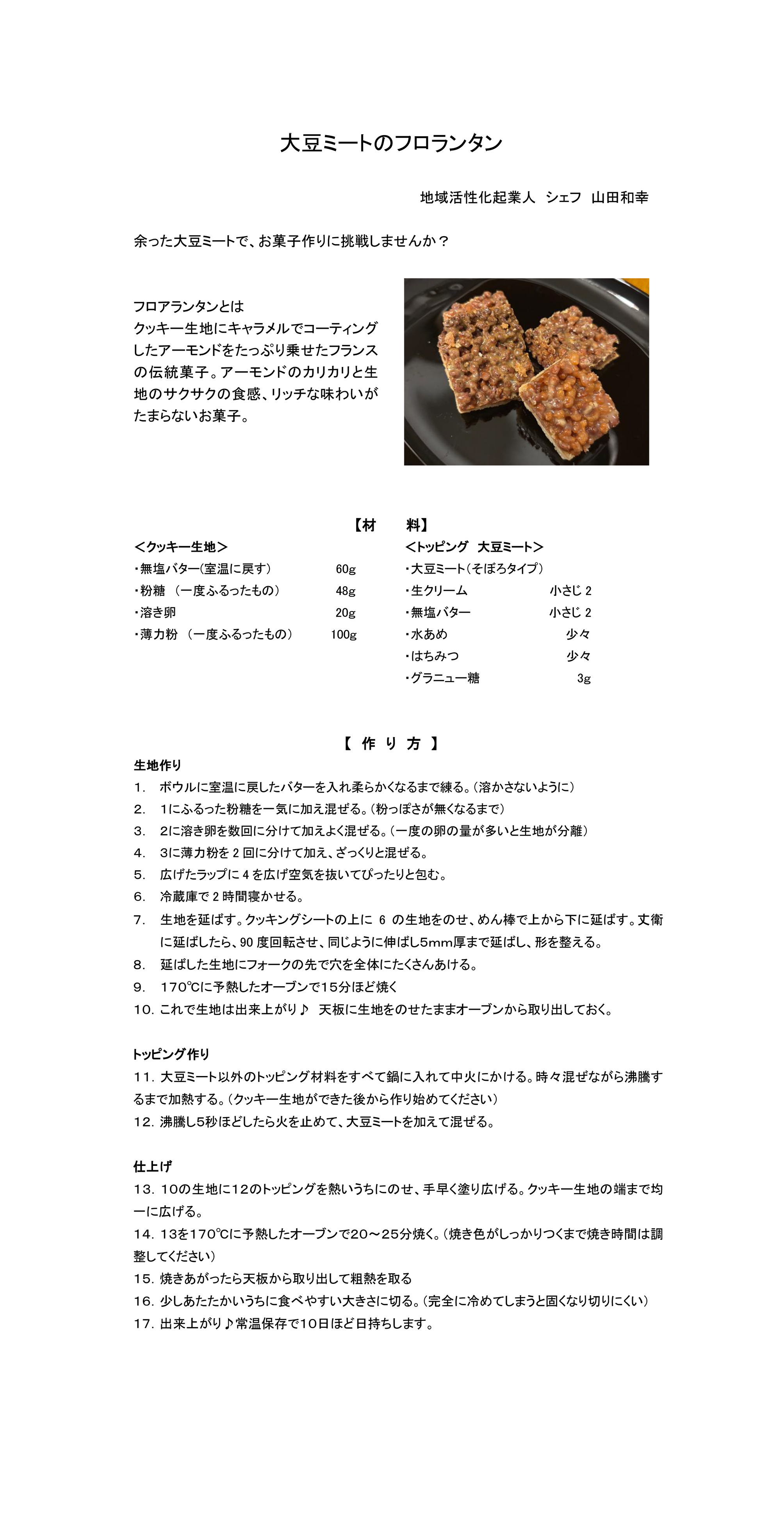

1. オリジナルレシピの作成

地元シェフによる地域食材と大豆ミートを組み合わせたオリジナルレシピを開発。特に、肉との置き換えが容易であることや、手間をかけずに調理できる工夫を取り入れた。また、従来の「ミート」という固定観念を超え、大豆食材としての視点を広げるため、料理4品に加えてお菓子1品のレシピを開発。

2. 試食会およびアンケートの実施

参加者に試食してもらい、味や食感、購入意向などに関するアンケートを実施。大豆ミートの可能性や課題、今後の展開について意見を収集。

アンケート結果の傾向

1. 味と食感

・味については概ね好評であり、特に「クセがなく食べやすい」との評価が多かった。

・一方で、食感については改善の余地があるとの意見も見られた。

2. 大豆ミートのイメージ

・試食会を通じて大豆ミートのイメージが向上し、「これまでより美味しく感じた」という回答が多数。

3. 購入意向

・「機会があれば購入したい」という回答が多く、地元産大豆ミート商品への関心の高さが伺えた。

4. 課題

・価格が比較的高い(肉に対して加工品のため高価)

・下処理に手間がかかる(洗浄など)

・大豆由来のにおいがある

・入手がまだ困難である

・高齢者向けの活用や保存性の向上が求められる

成果と今後の取り組み

今回の試食会を通じて、大豆ミートが地域特産品としての可能性を持つことが示された。アンケート結果や参加者の意見を踏まえ、調理法や加工方法の工夫による食感改善、家庭で手軽に調理できるレシピや弁当・惣菜・デザート向けのレシピ開発、イベント開催やSNSを活用したPR活動の強化、「地元産」「安全・安心」「高品質」をアピールするブランド戦略の確立。家庭用レトルト商品や地元食材とのコラボ商品など多様な商品の開発、さらに地元農家や地域住民、飲食店、学校、施設などとの連携を強化し、地域全体で大豆ミートの普及を推進する。また、無洗米のように、ある程度洗浄済みの状態で販売できる加工(販売)過程の検討や、低価格化に向けた取り組みも進める。今後も継続的な試食会や意見収集を行い、大豆ミートの特産品化に向けた取り組みを進める。

|

|

|

|

|

|

|

5. 他の代替え肉との比較

地球環境問題や健康志向の高まりを背景に、代替え肉市場は急成長している。本報告では、大豆ミートを他の主要な代替え肉と比較し、それぞれの特徴、利点、課題を整理し、今後の展望について考察する。

比較対象の概要

代替え肉にはさまざまな種類が存在し、それぞれ異なる原料や製造方法、目的を持っている。大豆ミートはその名の通り大豆を原料とし、ミンチやステーキ、パティなど多様な形態で市場に供給されている。大豆ミートの開発背景には、畜産業が環境に与える負荷を軽減するという目的がある。これに対し、ピープロテインはエンドウ豆を原料とし、大豆にアレルギーを持つ消費者への対応が可能であり、また同様に環境負荷の軽減が期待されている。一方、培養肉は動物細胞を基に培養され、動物福祉の向上と環境負荷の削減を目指している。昆虫由来プロテインはコオロギなどの昆虫を原料とし、持続可能なタンパク源として注目されている。これらの代替え肉は、いずれも地球規模の課題解決を念頭に開発が進められている。

環境への影響

大豆ミートは、温室効果ガスの排出量が非常に低く、また畜産肉に比べて土地利用効率が高いことが特徴。しかし、大豆の生産に伴う森林伐採の問題が指摘されており、この点が環境保全の観点から重要な課題となっている。ピープロテインは、大豆よりもアレルゲン性が低く、環境への負荷も比較的軽微であることが利点。培養肉は、動物を飼育する必要がないため土地や水の利用が削減されますが、現段階ではエネルギー消費が高い点が課題とされている。昆虫由来プロテインは、餌の転換率が非常に高く、土地利用が最小限に抑えられるため、持続可能性の観点で優れている。

栄養価

栄養価の観点では、大豆ミートは高タンパク質で低脂肪、また食物繊維を豊富に含むという特長がある。ただし、必須アミノ酸のバランスにおいて動物性タンパク質に劣る場合があるため、補完的な栄養摂取が求められることがある。ピープロテインも同様に高タンパク質であり、アレルギーのリスクが低い点が注目されていますが、原料特有の味や香りがあるため、加工技術による改良が求められている。培養肉は、動物の肉と同等の栄養価を持つ可能性が高いものの、まだ研究段階にあり、市場投入には時間がかかると予測される。

昆虫由来プロテインは、高タンパク質であり、さらにミネラルが豊富だが、文化的な抵抗感が普及の障壁となっている。

味と食感

大豆ミートは、食感と味の改良が進んでおり、従来の植物由来代替え肉に対する消費者の満足度を向上させている。日本料理や洋食の多様なレシピに応用できる柔軟性が評価されている。ピープロテインは加工技術の発展により味や食感の課題が徐々に克服されつつある。培養肉は、動物由来の肉に非常に近い食感と味を実現する可能性を秘めているが、現在のところコスト面でのハードルが高い状況。昆虫由来プロテインは、加工次第で味を中和することが可能だが、心理的な抵抗感が消費拡大を妨げている。

コストと普及可能性

大豆ミートは、コストが比較的安価であり、既に市場で普及している。そのため、低価格帯の商品から高級志向の商品まで幅広い選択肢を提供することが可能。ピープロテインも大豆ミートと同様に比較的安価であり、既存の食品産業での応用が進んでいる。培養肉は現時点で高コストであり、大量生産に向けた技術革新が必要。昆虫由来プロテインは生産コストが低い一方で、文化的な要因が普及を妨げる大きな要因となっている。

比較図

以下は、各代替え肉の特徴を環境負荷、栄養価、味・食感、コスト・普及可能性の4つの観点の図表

| 大豆ミート | ピープロテイン | 培養肉 | 昆虫由来プロテイン | |

|---|---|---|---|---|

| 環境負荷 | 温室効果ガス排出が低い | 大豆よりも負荷が低い | エネルギー消費が高い | 餌の転換率が高い |

| 栄養価 | 高タンパク 低脂肪 |

高タンパク 低アレルギー |

動物肉に近い | 高タンパク ミネラル豊富 |

| 味・食感 | 改良されて満足度が高い | 味・食感の改良進行中 | 動物肉に非常に近い | 加工次第で味が中和可能 |

| コスト 普及可能性 |

安価で広く普及 | 比較的安価 | コストが非常に高い | 生産コストが低いが心理的抵抗あり |

以上の分析を踏まえ、現在の市場において大豆ミートは最もコストパフォーマンスが良く、消費者に受け入れられやすい代替え肉であると考えられる。しかし、大豆の生産に伴う環境負荷を低減するための取り組みが今後の課題である。一方、ピープロテインや培養肉、昆虫由来プロテインは、それぞれ特化した利点を持ち、特定のニーズに応じて活用が期待される。大豆ミートの開発と普及をさらに進めるためには、環境負荷の低減を図る生産体制の構築や、消費者教育を通じた健康や環境メリットの普及啓発が重要である。また、他の代替え肉と組み合わせて選択肢の多様化を図ることで、消費者の満足度を向上させることが可能である。

6. 消費動向と市場分析

近年、地球環境問題や健康志向の高まりを受けて、大豆ミートをはじめとする代替肉の需要が急速に拡大している。本報告では、大豆ミートの消費動向と市場分析を通じて、現状の課題と今後の可能性について考察する。

大豆ミートの消費動向

消費者層

大豆ミートの主な消費者層は、健康志向の高い20代から40代の女性や、環境問題に関心を持つ若年層、そして肉の摂取を控えるベジタリアンやヴィーガンとなる。また、高齢者層においても、低脂肪かつ高タンパクな特性が注目され、健康維持の観点から選ばれるケースが増加している。

消費シーン

大豆ミートは、家庭での食事、外食産業、さらにはコンビニエンスストアやスーパーの冷凍食品として多様な形態で利用されている。近年は、大豆ミートを使用した弁当や惣菜が増えており、日常生活において手軽に摂取できる環境が整いつつある。また、ハンバーガーチェーンやファミリーレストランでは、大豆ミートを使ったメニューが定番化し、一般消費者への浸透が進んでいる。

消費量の増加

国内における大豆ミートの消費量は、ここ数年で急激に増加しており、2020年から2024年までの間に2倍以上に拡大したとされている。この背景には、食品メーカーや飲食業界による積極的なプロモーション活動や、消費者の意識変化が挙げられる。

市場分析

国内市場の規模

日本国内における大豆ミート市場は、2023年には約300億円に達したと推計されている。食品メーカーやスタートアップ企業が新製品を次々と投入しており、今後も市場の拡大が見込まれる。一方で、大豆の輸入依存度が高い現状が課題となっており、国内生産体制の強化が求められる。

国際市場との比較

世界市場における大豆ミートの需要も急増しており、特に北米やヨーロッパでは、プラントベース食品としての認知が広がっている。これらの地域では、代替肉市場全体の成長率が年平均10%を超えており、日本国内市場の成長率(約5%)と比較してやや高い水準となっている。

主な競合製品

大豆ミート市場における主な競合製品としては、ピープロテインを使用した代替肉や、動物細胞から培養された培養肉が挙げられる。これらの製品は、大豆ミートよりも特定の消費者層に訴求力が高い場合があるため、差別化を図ることが重要となる。

消費者のニーズ

消費者は、大豆ミート製品に対して「本物の肉に近い食感と味わい」「手頃な価格」「健康へのメリット」を求めている。特に味と食感においては、近年の技術革新により大幅に改善が進んでいるが、依然として改良の余地がある。

比較図

以下は、大豆ミート市場に関連する主要な要素の図表

| 要素 | 現状 | 課題 | 今後の可能性 |

|---|---|---|---|

| 市場規模 | 国内市場は約300億円 | 輸入依存の削減が必要 | 国内生産拡大で市場シェア向上 |

| 消費者層 | 健康志向の20-40代女性が中心 | 高齢者層や男性へのアプローチ不足 | ターゲット層の多様化が期待される |

| 製品特性 | 高タンパク・低脂肪、食感が改良中 | さらなる味と食感の改善が必要 | 技術革新による製品価値向上 |

| 競合状況 | ピープロテインや培養肉が競合 | 他製品との差別化が課題 | ブランド化で競争力を強化 |

本報告で示したように、大豆ミート市場は拡大の一途を辿っているが、競争も激化しているという課題を抱えている。地域産業として大豆ミートをさらに発展させるためには、いくつかの取り組みが不可欠である。

まず、生産体制を強化し、大豆の栽培から加工までのプロセスを完結できる体制を構築することが重要。これにより、安定的な供給を確保し、コスト削減にもつながると考えられる。次に、消費者への教育を積極的に行う必要がある。大豆ミートが健康に良いことや環境への負荷が少ないことなどを効果的に伝え、多くの人々に大豆ミートの良さを理解してもらうためのキャンペーンの実施が求められる。

さらに、技術開発への投資も不可欠である。大豆ミートの風味や食感を肉製品に近づけるための研究開発を継続的に行い、より多くの人々に受け入れられる製品の開発を目指すべきである。

最後に、市場ターゲットの拡大も重要となる。これまで大豆ミートは健康志向の女性を中心に消費されてきたが、今後は高齢者層や男性消費者など、新たな層へのアプローチを強化し、市場の拡大を図る必要がある。これらの取り組みを総合的に推進することで、大豆ミートは地域経済の活性化に貢献し、持続可能な社会の実現にも寄与することが期待される。

7. 成果と課題

本事業では、大豆ミートを地域特産品として確立するための多角的な検証を行い、以下のような成果を得た。

知識の向上

・座学研修を通じて、大豆ミートの製造技術や栄養価、フードテックの最新動向について学ぶことができた。

・先進地視察を実施し、他地域での成功事例や加工・販売の実態について知見を得た。

消費者の評価の把握

・試食イベントや試供品配布を通じて、消費者の嗜好やニーズを把握することができた。

・アンケート調査を実施し、大豆ミートの味・食感・調理方法に関する意見を収集。

レシピの開発と普及

・実践調理を行い、家庭や飲食店での活用方法を検討。

・試食会を実施し、地域に根ざした新しい料理の開発を促進。

地域連携の強化

・地域の生産者、飲食業者、行政との協力体制を構築し、特産品化への足がかりを作ることができた。

課題

コストと収益性

・国産大豆を使用した場合の加工コストが高く、市場競争力を高めるためのコスト削減策が必要。

・大豆ミート製品の価格設定とターゲット市場の明確化が求められる。

消費者の認知度と受容性

・大豆ミートに対する理解が十分でなく、味や食感に対する先入観がある。

・調理方法の普及が進んでいないため、活用レシピや調理法の提案が重要。

販路の確立

・地元市場での流通経路が限定的であり、飲食店や小売店との連携が必要。

・観光客や都市部の消費者をターゲットにした販促活動の強化が求められる。

生産体制の構築

・安定供給のための生産量の確保と品質管理の仕組みが必要。

・加工施設や流通ネットワークの整備が課題。

8. 今後の展望

ブランド化の推進

・「大郷町産大豆ミート」としてのブランド確立を目指し、地元産大豆の使用を強調。

・持続可能な農業の観点から、環境負荷の低さをアピール。

製品開発の多様化

・大豆ミートの加工技術を活用し、ハンバーグ、餃子、カレーなどの多様な製品開発を進める。

・地元の食文化を活かしたオリジナルメニューを開発。

認知度向上のためのPR活動

・試食イベントやワークショップを継続し、地域住民の理解を深める。

・観光資源と連携し、体験型のプロモーションを実施。

8.2. 大豆ミートを通じた地域活性化の展望

農業の新たな収益モデルの構築

・大豆生産と加工を組み合わせることで、付加価値の高い農産品の提供が可能。

・地域の農業者が連携し、加工・販売の一貫体制を構築。

雇用創出と地域経済の活性化

・大豆ミートの生産・加工・販売を通じて、地域内での雇用機会を創出。

・地元企業や商店と協力し、新たなビジネスモデルを展開。

教育・観光資源としての活用

・食育の観点から、学校給食や地域イベントでの提供を検討。

・観光プログラムの一環として、大豆ミートの製造体験や調理体験を実施。

今後は、これらの展望を実現するために、行政・企業・地域住民が一体となって取り組むことが求められる。大豆ミートを軸にした地域活性化の可能性をさらに探求し、持続可能な地域づくりに貢献していく。

9. 付録

【大豆ミートランチボックス試食会 報告書】

本報告書は、大豆ミートの地域特産品化に向けた試食アンケート結果をまとめたものである。本調査は、地域の特産品開発の可能性を探るとともに、食の多様化に対応した新たな市場創出を目的として実施した。

大豆ミートを地域の方々に知っていただき、新たな食文化の取り入れや地産地消を促進するため、地元シェフによるオリジナルレシピの考案と、参加者による評価を収集するイベントを開催した。この事業を通じ、大豆ミートの認知度向上と地域推進の可能性が確認された。

【イベント構成】

- 名称: 「地元シェフと作る新しい地域の味 大豆ミート試食会」

- 日時: 2025年02月15日(土)

- 会場: 道の駅おおさと

- 参加者: 30名(協議会、地元住民、食品関係者、家庭料理に関心のある方)

【内容】

1. 地元シェフによる大豆ミート使用レシピの紹介

2. 試食会とアンケート実施

3. 参加者との意見交換会

【実施プロセス】

1. シェフとの打ち合わせ

・メニュー、レシピ、数量、日程の決定

2. 試食会の実施

・参加者が実際に試食し、アンケートに回答

3. 意見の整理・分析

・参加者の意見を収集し、数値化および評価を実施

【予想される成果】

- 大豆ミートの認知度向上と地域での利用促進

- 地産地消作品としての可能性の検討

- 参加者の意見を活用した今後の推進策の策定

【アンケート結果分析】

■ 全体的な傾向

- 味と食感の満足度

全体的に「満足」または「ふつう」の回答が多く、特に「味」については高い評価を得ている。一方、「食感」には改善の余地があるとの意見も見受けられる。

- 大豆ミート特有のクセ

ほとんどの方が「気にならなかった」または「ほとんど気にならなかった」と回答しており、特有のクセは十分に抑えられている。

- 弁当のボリューム

「ちょうど良い」という意見が多数を占める一方で、「少し少ない」や「多い」という意見も散見され、個人差がある。

- 大豆ミートのイメージ変化 試食を通じ「これまでより美味しく感じた」と回答した方が多く、印象がポジティブに変化している。

- 購入意向

「機会があれば購入したい」という回答が多数で、地元産大豆ミート商品への関心の高さが伺える。

■ 項目別分析

1. 弁当の味の満足度

・満足:14件

・ふつう:10件

・不満:1件

→ 大多数が「満足」または「ふつう」と回答しており、味は概ね好評。

2. 食感の満足度

・満足:8件

・ふつう:15件

・不満:2件

→ 「ふつう」の回答が最も多く、味に比べて食感の評価はやや低い。自由記述では「フライが硬い」「ブロックタイプは食感がかたい」といった意見があり、改善が求められる。

3. 大豆ミート特有のクセ(におい、風味、後味など)は気になりましたか?

・全く気にならなかった:8件

・ほとんど気にならなかった:14件

・少し気になった:3件

・気になった:0件

→ ほとんどの方がクセを気にしないとの回答であった。

4. 弁当のボリュームについて

・ちょうど良い:18件

・多い:3件

・少し少ない:4件

・少ない:0件

→ 多数が「ちょうど良い」と回答するが、提供シーンに応じたボリューム調整が求められる。

5. 今日の弁当のレシピや調理法で特に良かったと感じた点を教えてください。(自由記述)

【多かった意見】

- 大豆ミートのクセがなく食べやすい

- 大豆ミートと気づかないほど美味しい

- レシピや調理法の工夫(下処理、味付け、食材の組み合わせ)

- フロランタンなどデザートへの応用

- 冷めても美味しく食べられる

- 健康・栄養バランスへの配慮

【具体例】

「大豆臭さがなく、食べやすかった。」

「濃い味付けや他の食材との組み合わせでクセが感じられなかった。」

「大豆ミートをお菓子の材料として使用するアイディアに驚き、美味しかったです。」

「エビのクネルが気に入りました。」

「下味がしっかりついており、予想以上に食べやすかった。」

6. このレシピならではの特徴や工夫を感じた点はありましたか?(自由記述)

【多かった意見】

- 大豆ミートの良さを最大限に活かしている

- 様々な調理法・メニューへの応用が見られる

- 和洋折衷の工夫がある

- 地元食材との組み合わせ(大郷らしさ)

- プロの技術が感じられる手の込んだ調理

【具体例】

「大豆ミートの形状により、様々な料理に調和していた。」

「香りや味付けに深みがあり、非常に良かった。」

「生春巻の食材の組み合わせが良く、大郷らしさを感じた。」

「全体的にプロの技術が感じられる手の込んだ調理だった。」

「一般家庭では思いつかない新しい料理法が学べた。」

7. 大豆ミートを使った料理として、このレシピはどのような魅力があると思いましたか?(複数選択可)

- クセがなく、食べやすい:23件

- 栄養バランスが良さそう:19件

- 料理のバリエーションが広がる:8件

- 本物の肉に近い味や食感:7件

- 家庭でも作りやすそう:3件

- 見た目が魅力的:3件

→ 「クセがなく、食べやすい」および「栄養バランスが良い」が特に評価された。

8. このオリジナルレシピを使った大豆ミート料理を、今後どのような場面で食べたいと思いますか?(複数選択可)

- 学校給食や施設の食事で提供されると良い:16件

- 飲食店のメニューとして注文したい:10件

- スーパーや道の駅で購入して食べたい:7件

- 家庭で調理して食べたい:4件

→ 学校給食や施設給食での提供が最も支持され、次いで飲食店、スーパー・道の駅での購入意向が高い。一般家庭での利用意向はやや低い。

9. 大豆ミートをより美味しく食べるために、どんなレシピや調理法があれば良いと思いますか?(自由記述)

【多かった意見】

- 下処理の工夫(簡素化、下味付け)

- 食感の改善(柔らかく、ジューシーに、カリカリに)

- レシピのバリエーション拡充(和食、洋食、中華、デザート、弁当、惣菜、レトルト)

- 調理方法の工夫(揚げ物、煮物、炒め物、オーブン料理)

- 肉との組み合わせや、混ぜてかさ増しする方法

- 冷めても美味しく食べられる調理法

【具体例】

「大豆ミートのミートフライのような簡単調理があれば嬉しい。」

「フライは時間が経つと固くなるので、経過後も美味しい方法が欲しい。」

「ミンチ状の大豆ミートを使ったレシピをもっと増やしてほしい。」

「そぼろタイプでガパオ、担々麺、ボロネーゼなど、挽肉の代用が良いと思う。」

「煮物は難易度が高いが、必要なレシピかもしれない。」

10. 今日の試食を通じて、大豆ミートのイメージは変わりましたか?

- これまでより美味しく感じた:15件

- これまでと同じ印象だった:8件

- これまでより美味しく感じなかった:0件

→ 多くの人が「これまでより美味しく感じた」と回答し、試食会によってイメージが向上した。

11. どのような点で大豆ミートの印象が変わりましたか?(複数選択可)

- クセが少なく、食べやすいと感じた:17件

- 料理の仕方で美味しさが変わると実感した:14件

- 食感が思ったより良かった:6件

- 使い方次第で可能性が広がると感じた:6件

- 味の良さを再認識した:3件

→ 「クセが少なく、食べやすい」と「料理の仕方で美味しさが変わる」という意見が特に多かった。

12. 大豆ミートの課題や改善点を感じた点があれば教えてください。(自由記述)

【多かった意見】

- 食感の改善(硬さ、パサつき、大豆ミート特有の食感)

- 下処理の手間、調理の難しさ

- 価格面の問題

- 一般家庭での普及の難しさ、認知度の低さ

- 冷めると味が落ちる

【具体例】

「フライなど、大豆ミートをメインに使ったレシピは食感や味が苦手に感じた。」

「ブロックタイプは食感が気になり、そぼろタイプの方が良いと感じた。」

「下処理に手間がかかる。」

「家庭料理での普及は難しい。」

「冷えた状態で食べる弁当には合わない。」

13. 今後、大豆ミートを活用する際に、どのようなレシピや調理法を試してみたいですか?(自由記述)

【多かった意見】

- 一般的な肉料理の代替レシピ(ハンバーグ、唐揚げ、カレー、麻婆豆腐、餃子、肉まん、丼もの)

- スープ、煮込み料理

- 麺類(担々麺、ボロネーゼ)

- デザート、スイーツ(フロランタン以外)

- 冷めても美味しい弁当、惣菜

- 簡単調理レシピ、レトルト食品

【具体例】

「大豆ミートのフライは子供にも好まれそうだと思う。」

「麻婆豆腐、ピザ、クッキーなども面白い。」

「大豆ミートのなんちゃって肉まん。」

「和だしに浸し、シソや練り梅と巻いたフライも食べてみたい。」

「そぼろタイプでガパオ、担々麺、ボロネーゼなど、挽肉代替が興味深い。」

14. 地元産の大豆ミートを活用した商品が増えた場合、購入したいと思いますか?

- 機会があれば購入したい:18件

- 積極的に購入したい:3件

- あまり購入したくない:4件

→ 「機会があれば購入したい」という回答が多数で、購入意向は高い。

15. 大豆ミートを使った商品が「地元特産品」として広まるために、どのような工夫が必要だと思いますか?(複数選択可)

- 味の改良・工夫:13件

- PR活動の強化(SNS、メディアなど):12件

- 料理のバリエーションの拡充:11件

- 価格の見直し:10件

- 販売場所の拡充(道の駅・スーパーなど):8件

- ネーミングやブランディングの工夫:6件

- 大豆ミートの安定供給のため、自ら関与して安価に入手する必要がある:1件

→ 「味の改良・工夫」「PR活動の強化」「料理のバリエーション拡充」「価格の見直し」が重要とされる。

16. 「地元産の大豆ミートならではの魅力」として、どんな点を打ち出すべきだと思いますか?(複数選択可)

- 地元で栽培された大豆の品質:21件

- 安全・安心な生産体制:12件

- 環境に優しい食材であること:5件

- 地元の伝統食と組み合わせたレシピ:5件

- 他地域との差別化を図るための特徴:5件

- 健康・ビーガンなど宗教的食文化の違い:1件

- 低価格で使いやすい:1件

→ 「地元で栽培された大豆の品質」が圧倒的に支持され、安心感と高品質さが魅力として評価された。

17. 大豆ミートが地元特産品として定着するために、どのような取り組みが必要だと思いますか?(自由記述)

【多かった意見】

- PR活動の強化(イベント開催、メディア露出、SNS活用、認知度向上)

- 学校給食や地域イベントでの提供、普及

- レシピ開発と情報発信(調理法、レシピ、下処理の工夫)

- 販売場所の拡充(道の駅、スーパー、飲食店)

- ブランドイメージの確立、キャッチフレーズの策定

- 地域住民の巻き込み、協力体制の構築

- 他地域との差別化、独自性の追求

- 価格の見直し、手頃な価格設定

【具体例】

「道の駅で大豆肉祭りを開催し、まずは外部から内部へ認知度を上げた後、地元給食での採用を進める。若い世代にもアピールできるようにしたい。」

「SNSなどを活用したPR活動。」

「学校教育で地域の農業や大豆について考える機会を設け、新たな食材としての可能性を示す。」

「地域住民の積極的参加が必要。」

「大豆ミート自体の認知度向上。」

18. 今後、大豆ミートを使ったどんな料理や商品を食べてみたいですか?(自由記述)

【多かった意見】

- 肉まん、中華まん

- ハンバーグ、ミートボール

- 唐揚げ、フライ

- カレー、丼もの

- 麺類(ラーメン、パスタ)

- スイーツ、デザート(フロランタン以外、チョコ系、和菓子)

- 弁当、惣菜、レトルト食品

- 地元食材や伝統食との組み合わせ

【具体例】

「大豆ミートのなんちゃって肉まん。」

「ハンバーグ。」

「大豆ミートを使用したお菓子があれば食べてみたい。」

「フロランタンが予想外に美味しかったので、他のスイーツにも応用してほしい。」

「大豆ミートのランチボックス。」

19. その他、ご意見・感想(自由記述)

【多かった意見】

- 大豆ミートの可能性を感じた。新食材として期待が持てる。

- レシピの質の高さ、プロの技術への評価。

- 今後の展開への期待、応援の意志。

- アンケート協力への感謝。

- アンケートが長いとの意見(一部)。

【具体例】

「大豆ミートのフロランタンに衝撃を受けた。サクサクした食感の大豆ミートを、クランキーなチョコや、湯葉のようなフライと組み合わせたフレンチトーストも美味しそうです。」

「プロの手による多彩なメニューに驚きました。固定観念にとらわれず、新食材の可能性を感じました。」

「大豆ミートが大郷町の新たな特産品として広まることを期待します。」

「美味しく頂きました。ありがとうございます。」

「たまには大豆ミートを食べたいと思いました。」

【まとめと今後の展開】

今回のアンケート結果から、大豆ミートは味やクセの面で高い評価を得ており、地元特産品としての大きな可能性が示唆された。特に「クセがなく食べやすい」点や「栄養バランスが良い」点は大きな強みである。一方、食感については、特に揚げ物やブロックタイプでの改善が求められる。また、一般家庭での普及には、下処理の簡素化や手軽なレシピの開発、認知度向上が重要となる。

今後の展開としては、以下の点が考えられる。

・食感改善:調理法や加工方法の工夫により、揚げ物やブロックタイプなど多様な食感を実現する大豆ミートの開発。

・レシピ開発:家庭で手軽に調理でき、子供にも好まれるレシピや、弁当・惣菜、デザート向けの幅広いレシピの開発と情報発信。

・PR活動強化:SNSやメディアを活用した情報発信、イベント開催、学校給食への導入、道の駅などでの販売促進。

・ブランド戦略: 「地元産」「安全・安心」「高品質」をアピールするブランドイメージの確立。キャッチーなネーミングやロゴの作成。

・商品開発:家庭用レトルト商品、弁当・惣菜、デザート、地元食材とのコラボ商品など、多様な商品の企画。

・地域連携:地域住民、飲食店、学校、施設などと協力し、地域全体で大豆ミートを盛り上げる体制の構築。

アンケート結果および参加者の貴重な意見を踏まえ、大豆ミートが大郷町の新たな特産品として定着し、広く愛されるよう、今後も継続的な活動を展開していく。

大豆ミート加工技術調査

目次

1. 調査目的

2. 原料の選定と品質管理

2.1原料選定

2.2品質管理

2.3製造プロセス

3. 加工工程と技術

3.1製造プロセス

3.2技術的特徴

3.3課題と展望

4. 食感と風味の改良技術

4.1食感の改良技術

4.2風味の改良技術

4.3最新の技術動向

5. 保存と鮮度管理

5.1未開封の大豆ミートの保存期間

5.2開封後の保存方法

5.3水戻し後の保存

5.4冷凍保存の方法

5.5調理後の保存

5.6保存のコツ

6. 環境・経済面での持続可能性

6.1環境面での持続可能性

6.2経済面での持続可能性

6.3今後の展望

7. 加工技術調査のまとめ

1.調査目的

本調査は、地元特産品としての大豆ミートの可能性と課題を明らかにすることを目的とする。具体的に、原料の選定や品質管理から加工技術、食感や風味の改良、保存性と鮮度管理、さらには環境や経済面での持続可能性に関する各項目について詳細に調査する。

地元産大豆を活用した大豆ミートの魅力とその市場展開の可能性を見極め、課題の解決策を探ることで、地域資源の有効活用と持続可能な産業振興を図る。

2. 原料選定と品質管理

2.1 原料選定

1. 主原料の選定

大豆ミートに使用される主原料は、高品質な大豆タンパク質である。主に、アミノ酸スコアが100である大豆タンパク質が推奨され、これは人間の体に必要な必須アミノ酸が十分に含まれていることを意味する。

脱脂大豆粉は、大豆ミートの一般的な原料として用いられているが、より多様な栄養バランスを提供するために、エンドウ豆や米粉など他の植物性タンパク質も組み合わせることが可能。これにより、風味や食感に個性が加わり、異なる食肉の質感や風味に近づけることができる。

2. 副原料の選定

大豆ミートに使用される副原料には、植物性原材料、食用植物油脂、食塩、でん粉、品質改良剤、乳化剤、酸化防止剤、着色料、香料、調味料などがある。これらの副原料は、大豆ミートの品質や風味を向上させるために使用される。

重要なのは、すべての原材料が動物性由来でないことである。動物性原料を排除することで、完全な植物性製品としての安全性と信頼性が保たれ、ビーガンやベジタリアンに配慮した製品開発が行われる。

2.2 品質管理

1. 原材料の確認

使用する原材料には、1次から3次の原材料まで動物性由来の成分が含まれていないことを確認する必要がある。これにより、製品が完全に植物由来であることを保証する。

安全性や品質を確保するためには、3次原材料まで製造事業者を遡って調査し、各段階での成分確認が推奨される。これにより、原材料のトレーサビリティが向上し、消費者が安心して選べる製品が提供される。

2. たんぱく質含有率の管理

大豆ミート製品には、大豆タンパク質の含有率が1%以上であることが必要。この含有率は、大豆ミート中の大豆タンパク質の重量を全体の質量で割り出して計算され、製品の栄養価の目安となる。

高タンパク質な食材としての価値を高めるため、含有率を安定して維持することは、品質管理において重要である。

3. 肉様の特徴を持つ製品の特性

大豆ミートには、粒感や繊維感といった肉様の特徴を備えることが求められる。ミンチ状やフィレ状など、用途に応じた形状で製品が加工されることで、消費者は食肉に近い食感を楽しむことができる。

官能検査を通じて試作品の評価を行い、実際に肉のようなテクスチャーや風味を再現できているかを確認することが推奨されている。官能検査によって、消費者の満足度や製品の改良点を把握することができる。

2.3 製造プロセス

1. 製造技術の導入

大豆ミートプロセッサーを導入することで、原料の配合や弾力、食感、味、形状を調整し、顧客ニーズに合ったオリジナルの製品開発が可能。これにより、他社製品との差別化が図られ、より消費者に訴求できる製品ラインが拡充される。

独自の製造プロセスや原料配合を設けることで、品質や特徴の差別化を図り、競争力の向上が期待できる。

2. 内製化によるコスト削減

製造工程を内製化することで、品質を保ちながらコスト削減を実現することが可能。また、製造の内製化は、スピーディーな開発サイクルを可能にし、市場の動向に即応した新製品を提供する一助にもなる。

結論

適切な原料選定と厳格な品質管理を行うことで、高品質で安全な大豆ミート製品を提供することができる。継続的な製品開発や品質改良を行うことで、消費者の健康志向やエコ志向に応えるとともに、大豆ミートの持つ栄養価と調理の多様性を最大限に活かした製品が市場に提供できる。

【引用】

[1] https://www.maff.go.jp

[2] https://www.ryonetsu.com

[3] https://www.mhlw.go.jp

[4] https://public-comment.e-gov.go.jp

[5] https://www.maff.go.jp

[6] https://must-duy.com

[7] https://www.yayoi-sunfoods.co.jp

[8] https://15e-organic.com

3.加工工程と技術

3.1 製造プロセス

1. 原料準備

大豆ミートの製造工程はまず、丸大豆を圧搾して油分を取り除くことから始まる。油を搾ることで、大豆がより長期間保存できるようになると同時に、大豆特有の風味も引き出しやすくなる。圧搾後の残りの大豆カスには高タンパク質が含まれているため、これを利用して大豆ミートが作られる。

2. 粉砕

油分を除いた大豆は粉砕され、細かい粉状になる。この粉末状の大豆は、加工しやすい状態であるため、後の工程で熱と圧力を加える際に均一に加工が可能。この粉砕の工程は、製品の食感や滑らかさに影響を与えるため、品質を左右する重要なプロセスである。

3. 加工

粉砕した大豆に水を加え、熱と圧力をかけながら押し出す工程が行われる。これにより、大豆のタンパク質が変性し、肉のような繊維質や噛み応えのある食感が生まれる。この「押し出し加工」技術は、大豆ミートの質感や弾力を決定する重要な部分で、熱と圧力の条件によって製品の食感が細かく調整される。

4. 成形

押し出された大豆ミートは、挽肉風やフィレ風など、様々な形状にカットされる。これにより、調理しやすく、料理のレパートリーも広がる。成形の形状によって、ハンバーグやソーセージなど、異なる食肉風の製品を模倣することが可能である。

3.2 技術的特徴

1. 原料選択

使用される大豆の原産地は、製品の品質や風味に大きく影響する。中国やアメリカ、ブラジルなどの大豆が広く使用されているが、一部の企業は100%国産大豆を選び、地域に根ざした生産体制を重視している。原料の品質や原産地を明記することで、消費者は安心して選択できるという利点もある。

2. 添加物

高品質な大豆ミートには、無添加で純粋に大豆のみを使用している製品もある。添加物を加えないことで、純粋な大豆の風味や栄養がそのまま活かされ、ナチュラルな味わいが楽しめる一方、保存期間が短くなるなどのデメリットもあるため、企業はバランスを取りながら製品開発を行っている。

3. 製造設備

近年では、エンドウ豆や米粉などを含む独自の配合を可能にする大豆ミートプロセッサーが導入され、バリエーション豊富な高たんぱく食材の開発が進んでいる。これにより、パフ商品やより軽い食感の製品など、新たなジャンルの製品が市場に提供できるようになっている。

4. カスタマイズ性

製造工程を社内で内製化することで、顧客ニーズに合わせたオリジナル製品の開発が可能となる。これにより、弾力や食感、味、形状、そしてコスト調整がしやすくなり、企業ごとの独自性や差別化が図れる。また、内製化は品質管理も厳密に行えるため、安定した製品供給が可能になる。

3.3 課題と展望

1. 形状の多様化

乾燥タイプの大豆ミートが主流だが、消費者からは焼肉用スライスやからあげ用ブロックなど、より肉に近い形状の製品が求められている。形状やサイズのバリエーションが増えることで、調理のしやすさや食感が向上し、日常的な料理にも取り入れやすくなるため、開発の余地がある。

2. 味付け

大豆ミートは無味であるため、調味を工夫しないと肉らしい風味を感じにくいのが課題である。スパイスや調味料を使って肉の味わいを再現する技術が進化しており、最近では焼き目をつけるなどの調理工程でも本物の肉に近づける工夫が行われている。

3. コスト削減

製造工程を内製化することによって、一連の製造プロセスを効率化し、コストを抑えることが期待される。コストが抑えられることで、大豆ミート製品が手頃な価格で市場に流通しやすくなり、消費者にとっても導入しやすくなる。

結論

大豆ミートの製造技術は進化し続けており、本物の肉により近い食感や風味が実現されている。同時に、健康面でのメリットや環境負荷の低さも注目されているため、持続可能な食材として今後の需要拡大が期待されている。消費者のニーズに対応したオリジナル商品や新しい形状の製品が登場し、さらなる市場の成長が見込まれる中、研究開発の重要性が増している。

【引用】

[1]https://www.ryonetsu.com

[2]https://agriport.jp

[3]https://www.maff.go.jp

[4]https://www.fujioil.co.jp

[5]https://jaca.jp

[6]https://www.maff.go.jp

[7]https://prtimes.jp

4.食感と風味の改良技術

4.1 食感の改良技術

1. 繊維質の再現

大豆プロテインを熱や圧力をかけて特殊加工する技術により、動物の筋繊維に近い食感が再現されている。この工程により、食べた際の噛みごたえや肉汁のジューシーさが感じられるため、本物の肉に近い満足感を提供が可能。この技術は高温高圧でプロテインを押し出し、繊維状にするため、ひと口ごとに肉らしい「繊維のほぐれ」が感じられる仕上がりになる。

2. 弾力性の向上

こんにゃく粉や海藻類を添加することで、大豆ミートの弾力性が改善される。こんにゃくや海藻の成分は高い水分保持力があるため、噛むたびにジューシーで弾力のある口当たりを実現できる。これにより、鶏肉や豚肉のような柔らかな弾力が再現され、食べやすさが向上している。

3. メチルセルロースの活用

メチルセルロースは「ヒートゲル化」という特性を持ち、加熱時にゲル状に固まることで弾力性が生まれる。この特性は、特にひき肉やハンバーグなどに適しており、加熱によって卵白のような粘性を帯びた食感を加える。この方法により、さまざまな料理で本物の肉らしい弾力を楽しめる。

4.2 風味の改良技術

1. 肉汁と香りの添加

大豆ミートの風味を本物の肉に近づけるために、肉汁を模した成分や香りを加える技術が活用されている。これにより、焼いたときの香ばしい香りや肉汁のようなジューシーな風味が感じられ、食欲をそそる仕上がりになる。

2. 旨味成分の再現

昆布やシイタケなどの植物由来の旨味成分を利用し、肉の旨味に似た風味を再現する技術も進展している。これにより、肉独特の「コク」が大豆ミートにも感じられるようになり、より深い味わいが楽しめる。

3. 色の改良

ビートレッドやパプリカエキスなど、天然の色素を活用して、大豆ミートを肉らしい色に染める技術が導入されている。これにより、調理後に見た目が本物の肉に近くなり、視覚的な満足感も向上する。消費者が肉と見分けがつきにくい自然な色合いが再現できるため、食事の満足度が高まる。

4. 大豆臭のマスキング

酒粕由来のパウダーである「UMAMIエンハンサー」などを使用して、大豆特有の臭いをマスキングする技術も開発されている。これにより、独特の風味が軽減されるだけでなく、酒粕のうま味も付与され、風味に深みが増す。この工夫により、調理後の大豆ミートが食べやすくなり、さらに味のバリエーションが豊富になる。

4.3 最新の技術動向

1. 植物性タンパク質の分子構造変化

大豆などの植物性タンパク質を本物の肉に近い分子構造に変える技術が注目されている。この技術により、肉に含まれるタンパク質と同様の構造を作り出し、さらに肉らしい食感と風味を実現している。この方法は、肉の代替品としてよりリアルな体験を提供するための一助となる。

2. 3Dプリンティング技術の応用

3Dプリンティング技術を使って、肉の繊維構造を再現する試みも行われている。これにより、ステーキのような形状や厚みのある肉の模倣が可能となり、さまざまな料理に応用できる柔軟性が生まれている。層ごとに異なる食感を作り出す技術により、消費者は本物の肉に近い食体験が得られる。

3. さまざまな形状の大豆ミート開発

薄切り肉、ハンバーグ、ミートボールなど、多彩な形状やスタイルの大豆ミートが開発されている。これにより、焼き物、煮込み、揚げ物など、さまざまな料理に合わせた製品が選べるようになり、料理の幅が広がる。

結論

これらの改良技術の進展により、大豆ミートは見た目や食感、風味の面で本物の肉に限りなく近づいている。特に、食品メーカーは消費者が求める「肉らしさ」を追求し、弾力や旨味、見た目などを重視した製品改良を続けている。消費者が代替肉を選択する際の抵抗感が減り、さらなる市場の拡大が期待されているため、技術革新が続く中で、ますます多くの人々が大豆ミートの魅力に気づくと考えられる。

【引用】

[1]https://losszero.jp

[2]https://www.unitecfoods.co.jp

[3]https://www.fujioil.co.jp

[4]https://www.sugiyama-c-i-l.or.jp

[5]https://kaigo-postseven.com

5.保存と鮮度管理

5.1 未開封の大豆ミートの保存期間

1. 乾燥タイプ

大豆ミートの乾燥タイプは、一般的に約12ヶ月の保存が可能である。乾燥させることで水分が抜け、細菌やカビの発生が抑えられ、長期間保存できるため、災害時の備蓄食品としても利用されている。保存環境を適切に管理することで、品質の劣化を防ぎ、風味や栄養価を維持することができる。

2. レトルトタイプ

レトルトパウチなど密閉された大豆ミートは、未開封で約18ヶ月保存可能である。レトルト処理によって加熱殺菌されているため、保存期間が長くなる。保存の際には、直射日光や高温多湿を避けることで、風味や品質の維持が可能になる。

5.2 開封後の保存方法

1. 乾燥タイプの開封後の保存

乾燥タイプの大豆ミートを開封後に保管する際は、密閉容器に入れ、空気に触れないようにするのがポイント。湿気や酸素により風味が劣化する可能性があるため、冷暗所での保管が望ましい。また、適切な保存環境を保つことで、開封後も長期間使える利便性が確保される。

2. レトルトタイプの開封後の保存

レトルトタイプの大豆ミートは、開封後すぐに使い切ることが推奨されている。中身が空気に触れることで雑菌が繁殖しやすくなるため、一度に使い切れない場合は、密閉容器に入れて冷蔵保存し、できるだけ早く消費する。未開封の場合は、常温での保管も可能だが、パッケージに保存温度が明記されている場合はそれに従うと品質が保たれる。

5.3 水戻し後の保存

水戻しした大豆ミートは、未調理の状態でも劣化が早まるため、以下の方法で保存する。

1. 冷蔵保存

水戻し後の大豆ミートは冷蔵保存し、2〜3日以内に使用することが理想である。冷蔵保存することで鮮度が保たれ、風味の変化も少なくなる。

2. 冷凍保存

冷凍保存する場合は、-18°C以下の環境が望ましく、約1ヶ月保存が可能となる。冷凍によって品質を長期間維持できるため、水戻しした大豆ミートを冷ますなど下準備をした後、平らに冷凍用の袋や容器に入れて保存する。これにより、使用したい分量だけ取り出しやすくなる。

5.4 冷凍保存の方法

1. 水戻し後の大豆ミートを冷ます

熱いまま冷凍すると霜がつきやすくなるため、冷凍前に大豆ミートを冷ましておく。

2. 冷凍用袋または容器に入れて平らに保存

冷凍袋や密閉容器に平らに並べて入れると、必要な分だけ取り出せて使いやすい。

3. 冷凍庫で保存

必要な分量のみを小分けして保存することで、解凍した際の鮮度を保つことができる。

5.5 調理後の保存

調理後の大豆ミートは他の食材と同様、冷蔵保存の期限が短いため注意が必要になる。

1. 他の食材と合わせた料理の場合

他の食材と合わせた料理の場合、冷蔵保存は1〜2日が目安。食材同士の風味が混ざることで品質が変わりやすいため、早めの消費を推奨する。

2. 大豆ミートのみの料理

調味料をあまり加えないシンプルな調理であれば、冷蔵保存で約3日間が目安になる。ただし、風味の変化が気になる場合は、早めに消費するのが良い。

5.6 保存のコツ

1. 下味をつけて冷凍保存

大豆ミートには独特の風味があるため、下味をつけて冷凍すると、その風味が軽減される。特に、醤油やにんにくなどで味付けすることで、解凍後も美味しく食べられる。

2. 水戻し後に一度に使い切れない場合の冷凍保存

使い切れない分はすぐに冷凍保存しておくと、風味や栄養価が保たれたまま保存できる。冷凍した状態で保管しておけば、必要な時に必要な分だけ使えるため、料理の準備が簡単になる。

3. 必要な分だけ取り出して使用

大豆ミートは小分けして保存すると便利で、食材の無駄を減らすことができる。分けて保存しておけば、解凍後に必要な量だけ使用でき、余分な量を解凍せずに済むため、鮮度の維持にも効果的である。

結論

大豆ミートは保存方法を工夫することで、長期間鮮度を保ちながら使用できる便利な食材である。未開封では乾燥 レトルトいずれも長期保存が可能だが、水戻し後や開封後は劣化が早まるため、冷蔵 冷凍保存を適切に行うことが重要である。調理後は他の食材と同様、早めに消費するか冷凍保存を活用し、計画的に使用することで、家庭での食品ロス削減にもつながる。

【引用】

[1]https://www.muuu-room.com

[2]https://yurukuiki.com

[3]https://ethicame.com

[4]https://39mag.benesse.ne.jp

[5]https://www.ryokoku.com

[6]https://ch-y.ncv.co.jp

[7]https://www.add-vantage.jp

[8]https://vegans-life.jp

6.環境 経済面での持続可能性

6.1 環境面での持続可能性

大豆ミートは、動物性タンパク質に比べて生産時の環境負荷が圧倒的に低く、植物性タンパク源の中でも特に持続可能性が高い食材とされている。以下の点で大豆ミートの環境面での利点が挙げられる。

1. 温室効果ガスの排出量の低減

大豆ミートの生産過程では、動物性タンパク質、特に牛肉の生産に比べて温室効果ガスの排出量が大幅に少ない。例えば、大豆ミートの生産で発生する温室効果ガスの量は、牛肉生産と比較しておよそ1.5%〜22%とされている。これは地球温暖化への影響を抑え、環境保護に貢献できる点である。

2. 水の使用量削減

大豆ミートの生産には牛肉生産のわずか6%程度の水しか使用されないとされ、少ない水で栄養価の高いタンパク源が確保できるのが特長である。水資源が限られた地域でも生産が可能であり、水不足の問題を軽減する可能性がある。

3. SDGsとの関連性

大豆ミートの利用は、国際的な持続可能な開発目標(SDGs)にも貢献するものである。たとえば、「目標13、気候変動に具体的な対策を」および「目標12、つかう責任つくる責任」といった目標の達成に寄与すると考えられている。

4. 注意点 - 森林破壊の問題

大豆の栽培地が森林伐採によって開拓される場合、現地の生態系に大きな影響を与える可能性がある。特にアマゾン熱帯雨林では、大豆栽培の拡大による森林破壊が問題視されているため、持続可能な栽培が求められている。

6.2 経済面での持続可能性

大豆ミートには、経済面においても次のような利点があるとされているが、課題も存在する。

1. 保存性の高さ

大豆ミートは、長期保存が可能な点で多くの消費者に支持されている。約68%のユーザーがこの点を評価しており、低温または常温でも保存できるため、特に災害時や緊急時の食糧備蓄としても注目されている。

2. 栄養バランスの良さ

高タンパク 低脂質 低カロリーであり、健康志向の消費者にとっては理想的な食品とされている。約84%のユーザーがこれを評価しており、ダイエットや健康維持を目指す層に人気である。

3. 市場拡大への課題

一方で、経済的な課題もある。例えば、植物由来代替肉で知られる企業であるBeyond Meatは、売上減少や株価の下落を経験しており、主力製品が一部のファストフードチェーンでの販売停止に至るなどの状況が見られる。こうした動向は、大豆ミート業界が依然として消費者からの信頼や安定した需要を得ることに苦戦していることを示している。

6.3 今後の展望

1. 持続可能な大豆生産の取り組み

大豆栽培の持続可能性を高めるため、環境に配慮した栽培方法や、森林破壊を伴わない土地での生産体制の構築が推進される。これにより、大豆ミートの供給が安定し、環境負荷をさらに軽減することが可能となる。

2. 消費者認知 受容の向上

健康志向や環境意識の高まりに伴い、大豆ミートをはじめとする植物性食品への関心が広がっている。特にミレニアル世代やZ世代の間では、倫理的消費や地球環境に配慮した選択が主流になりつつあるため、大豆ミート市場の拡大が期待される。

3. 技術革新による品質向上と価格低下

食品技術の進展により、大豆ミートの味や食感が改善されるとともに、価格も徐々に下がることが見込まれている。より多くの消費者にとって手頃で美味しい代替肉の選択肢が増えれば、さらに市場が拡大する可能性がある。

結論

大豆ミートは、地球環境に優しい選択肢として大きな優位性を持つ一方で、経済面では持続可能性に課題が残る。生産の持続可能性の確立や、消費者の認知度 受容度の向上を通じて、より多くの人々が大豆ミートの価値を実感することが、今後の発展にとって重要なポイントとなる。

【引用】

[1]https://prtimes.jp

[2]https://earth911.com

[3]https://note.com

[4]https://losszero.jp

[5]https://www.otsukafoods.co.jp

[7]https://www.cuc.ac.jp

7.加工技術調査に関するまとめ

総括

大豆ミートの主原料となる大豆タンパク質の選定は、栄養価と品質を左右する基本的なポイントである。大豆に加え、エンドウ豆や米粉などの多様な植物性タンパク質を組み合わせることで、風味や食感の幅が広がる。また、副原料も厳選され、ビーガンやベジタリアン向けに動物性原料を排除した製品が望まれる。品質管理では、各工程でのトレーサビリティの確保や、大豆タンパク質含有率の維持が重要視される。

製造工程においては、原料準備から粉砕、加熱加工、成形まで一貫して効率的かつ柔軟なプロセスが導入されている。特に熱と圧力による押し出し加工技術により、食肉に近い繊維感と弾力が再現されている。技術革新も進んでおり、こんにゃくや海藻成分の添加、メチルセルロースの活用、3Dプリンティング技術の応用などが、食感や風味のさらなる向上に寄与している。

結論

大豆ミートの技術的進歩は、見た目、食感、風味のいずれの面でも肉に近づけることに成功している。また、健康志向やエコ志向の消費者ニーズを満たすことで、市場での需要も拡大が予測される。今後の展望としては、さらなる製品の多様化と製造効率の向上を通じて、より広範な消費者に普及することが期待されている。持続可能な食材としての地位を確立しつつ、地域特産品としての魅力も高めることが、今後の発展に重要となる。

大豆ミートレシピ調査

目次

1. 調査目的

2. 料理ジャンル別レシピ調査

2.1 和食

2.2 洋食

2.3 中華料理

2.4 エスニック料理

3. 栄養価とヘルシーな食事プラン

3.1 大豆ミートの栄養価

3.2 ヘルシーな食事プラン

4. 簡単で時短なレシピの開発

4.1 簡単レシピ例

4.2 時短テクニック

5. 地域の特産品との組み合わせレシピ

5.1 具体例

6. ヴィーガン・ベジタリアン向けのレシピ特集

6.1 代表的なヴィーガン・ベジタリアンレシピ

6.2 他のヴィーガン・ベジタリアン向けメニュー

7. 家族向けのバランスレシピ

7.1 家族向けの代表的レシピ

7.2 バランスの取れた食事例

7.3 食育の機会としての活用

8. 大豆ミートを使った定番料理のアレンジ

8.1 定番料理のアレンジ例

8.2 アレンジのポイント

9. レシピ調査のまとめ

1.目的

本調査は、大郷産大豆の付加価値向上を目的とし、大豆ミートを新たな特産品として可能性を模索する。大豆ミートの栄養学的特性と食感を詳細に分析し、従来の肉製品との栄養比較、調理法の多様性、そして様々な食習慣への適合性を検証する。具体的に、ヴィーガン・ベジタリアン向けのレシピ開発、地域特産品とのマリアージュによる新メニュー提案、時短調理に対応したレシピ開発、および家族向けの栄養バランスを考慮した献立提案を行う。

これらの調査を通じて、大豆ミートが地域経済の活性化だけでなく、健康的な食生活の普及にも貢献できる可能性を裏付け、地域住民の食生活の多様化に寄与することを目指す。

2. 料理ジャンル別レシピ調査

大豆ミートは、肉の代替として和食、洋食、中華、エスニック料理など様々な料理ジャンルで活用されている。それぞれのジャンルごとに、大豆ミートを使用した代表的なレシピを以下に詳述する。

2.1和食

・大豆ミートの照り焼き丼

大豆ミート(ミンチタイプ)を使用し、しょうゆ、みりん、砂糖を使った甘辛い照り焼きソースで仕上げます。ご飯にかけて丼として楽しめ、家庭で簡単に作れる一品になる。

・唐揚げ

ブロックタイプの大豆ミートを使用し、通常の唐揚げと同様にしょうゆ、にんにく、しょうがで下味をつけ、片栗粉をまぶして揚げる。外はカリッと、中はジューシーな食感が楽しめ、肉の唐揚げと見た目や食感が似ている。

・そぼろ丼

ミンチタイプの大豆ミートを、しょうゆ、砂糖、酒で味付けし、甘辛く煮詰めます。ご飯の上に載せるだけでそぼろ丼が完成し、おにぎりの具材としても利用可能である。

2.2洋食

・大豆ミートのハンバーグ

大豆ミート(ミンチタイプ)を使い、玉ねぎやパン粉を加えてハンバーグを作る。大豆ミートの割合を調整することで、肉に近い食感を再現でき、ソースやトッピングを工夫することでさまざまなアレンジが可能となる。

・ボロネーゼ

大豆ミートをトマトソースで煮込み、パスタにかけたボロネーゼ風パスタ。オリーブオイルやハーブ(バジル、オレガノなど)と組み合わせることで、肉を使用しないのに豊かな風味を楽しる。

2.3中華料理

・麻婆豆腐

ミンチタイプの大豆ミートを使った麻婆豆腐は、肉を使わないため低カロリーでヘルシーである。豆板醤や甜麺醤でピリ辛に仕上げることができ、肉の旨味を補うために少量のごま油を加えることで、風味豊かな麻婆豆腐になる。

2.4エスニック料理

・ガパオライス

ミンチタイプの大豆ミートをバジル、ナンプラー、唐辛子で炒め、タイ風ガパオライスを作ります。エスニックな香りを引き立てるスパイスと合わせることで、ヘルシーながらも食べごたえのある料理になる。

3. 栄養価とヘルシーな食事プラン

大豆ミートは、その栄養価の高さから健康志向の人々に人気があり、特に高たんぱく・低脂質である点が評価されている。以下に大豆ミートの具体的な栄養価と、それを活かしたヘルシーな食事プランの以下に詳述する。

3.1大豆ミートの栄養価

・高たんぱく質・低脂質

大豆ミートは10gあたり、4.63gのタンパク質を含み、脂質は0.3gと極めて少ない。また、カロリーは32kcalで、牛肉と比較すると約1/4のカロリー、脂質は1/40となっている。これにより、肉を食べずに十分なタンパク質を摂取できるため、ダイエットや筋力トレーニング中の人に向いている。

・豊富なビタミン・ミネラル

大豆ミートには、カリウム(240mg)、カルシウム(27mg)、マグネシウム(29mg)、鉄(0.77mg)などのミネラルや、葉酸(37μg)などのビタミンも豊富に含まれている。これらは、骨や筋肉の健康維持、血液の生成、エネルギー代謝に役立つ。

・食物繊維

10gあたり1.78gの食物繊維を含み、腸内環境の改善や便通の促進に役立つ。

3.2ヘルシーな食事プラン

・低カロリーメニュー

大豆ミートを使うことで、カロリーを抑えながら満足感のある食事が可能である。例えば、大豆ミートと野菜を使った炒め物やサラダは、低カロリーながら栄養価が高く、ダイエット中でも安心して食べられる。

・高たんぱくメニュー

大豆ミートはタンパク質が豊富なため、運動後のリカバリーメニューや、筋力をつけたい人向けの食事にも適している。大豆ミートのカレーやハンバーグなどは、肉を使わないながらも満足感が得られる。

4. 簡単で時短なレシピの開発

忙しい家庭や単身者に向けて、短時間で調理できる大豆ミートのレシピが求められている。大豆ミートは乾燥タイプや冷凍タイプがあり、湯戻しや解凍後すぐに調理が可能なため、時短料理に最適である。

4.1簡単レシピ例

・大豆ミートのそぼろ丼

乾燥大豆ミートを水で戻し、しょうゆ、みりん、すりおろし生姜で炒めるだけで、栄養バランスの取れた丼が約10分で完成する。簡単ながらも食べごたえがあり、忙しい日の夕食にも適している。

・大豆ミートとナスの炒め物

大豆ミートを戻してナス、ピーマンと炒め、しょうゆや鶏ガラスープの素で味付けをするレシピである。全ての材料を一度に炒めることで、約15分でボリューム感のあるおかずが完成する。

4.2時短テクニック

・冷凍野菜やカット野菜の活用

下準備の手間を省くため、冷凍やカット済みの野菜を使用し、さらに時短を図る。これにより、調理時間を5〜10分に短縮可能となる。

・調理器具の工夫

電子レンジや圧力鍋を使うことで、調理時間をさらに短縮できる。例えば、大豆ミートのカレーは圧力鍋を使うことで煮込み時間を大幅に短縮できる。

5. 地域の特産品との組み合わせレシピ

地産地消を推進するため、地域特産品との組み合わせを活かした大豆ミートのレシピが注目されている。地元産の野菜や米と大豆ミートを組み合わせた料理は、地域の特色を生かした新しい提案が可能。

5.1具体例

・帯広名物豚丼風

帯広の豚丼をアレンジし、大豆ミートを豚肉の代わりに使用する。玉ねぎをたっぷり使用し、地元の醤油で甘辛いタレを作り、地元米と合わせて提供することで、地域の食材を生かしたヘルシーな一品となる。

・山形名物芋煮の大豆ミート版

山形の郷土料理である芋煮を、大豆ミート(ブロックタイプ)でアレンジ。地元野菜(里芋、こんにゃく、ねぎなど)とともに醤油ベースで煮込み、地元の特産品と大豆ミートを融合させたレシピとなる。

6. ヴィーガン・ベジタリアン向けのレシピ

大豆ミートは、動物性食品を一切使用せずに肉に代わる栄養豊富な食材として、ヴィーガンやベジタリアンに支持されている。大豆ミートを使用したヴィーガン料理は、食感や風味が豊かで、従来の肉料理に近い満足感を提供することが可能である。以下にヴィーガンやベジタリアンに人気のある大豆ミートを使ったレシピを以下に詳述する。

6.1代表的なヴィーガン・ベジタリアンレシピ

・ヴィーガンハンバーガー

大豆ミート(ミンチタイプ)を使って作るハンバーガーは、肉のパティに代わるボリュームのあるメインディッシュとして人気である。大豆ミートにパン粉や調味料を加え、パティを成形し焼き上げる。トッピングには、レタスやトマト、アボカドを使い、ヴィーガンマヨネーズを加えることで動物性食品を一切使用しないバーガーが完成する。

・ヴィーガンタコス

大豆ミートとタコスシーズニングを炒めたフィリングを、トルティーヤに載せ、レタス、トマト、アボカド、サルサソースをトッピングする。動物性食品を使用せずに作るタコスは、ヘルシーで満足感もあり、メキシカン料理好きな人々に支持されている。

・ヴィーガンクリームパスタ

乳製品を使わないクリームソースに、大豆ミートを加えて仕上げるパスタ。豆乳やカシューナッツをベースにしたクリームソースと、大豆ミートを一緒に煮込むことで、濃厚な風味になる。パスタの代わりにズッキーニヌードルなどを使うことで、グルテンフリー対応にもなる。

6.2他のヴィーガン・ベジタリアン向けメニュー

・大豆ミートのボロネーゼ風パスタ

トマトソースと大豆ミートを煮込んだボロネーゼ風パスタは、肉の代わりとして食べ応えがあり、動物性食品を一切使用しないながらもコクのある味わいとなる。ハーブやオリーブオイルを加えることで、風味豊かな仕上がりになる。

・ヴィーガンカレー

大豆ミート(ブロックタイプ)をココナッツミルクやカレー粉で煮込み、肉を使わずにスパイスの効いたカレーになる。野菜の甘みとスパイスの辛さを活かし、ヴィーガンでも満足感が得られるレシピとなる。

7. 家族向けのバランスレシピ

大豆ミートは家族全員で楽しめる栄養バランスの取れた食材として、家庭料理に取り入れやすい。子どもから大人まで抵抗なく食べられる工夫を凝らしたレシピが求められている。野菜や他の健康的な食材と組み合わせることで、栄養価を高め、家庭向けのバランスの取れた食事の提供が可能となる。

7.1家族向けの代表的レシピ

・大豆ミート入りお好み焼き

お好み焼きは、野菜と大豆ミートを組み合わせた、栄養バランスの良い料理である。大豆ミート(ミンチタイプ)をキャベツや人参と一緒に混ぜ、卵や小麦粉でまとめて焼き上げる。ソースや青のりをかけて、ヘルシーでボリュームのあるおかずとして楽しむことができる。

・大豆ミートのカレー

家族向けにアレンジされた大豆ミートカレーは、じゃがいもや人参、玉ねぎなどの野菜と一緒に煮込むことで、栄養価が高まり、食べ応えもある。カレールーを使うことで、手軽に本格的なカレーを作ることができ、子どもにも喜ばれるメニューになる。

・大豆ミートのハンバーグ

大豆ミートを使ったハンバーグは、家族向けの食事に適している。大豆ミートにパン粉や卵、刻んだ玉ねぎや人参を加えて混ぜ、フライパンで焼き上げる。肉のハンバーグに近い食感を再現でき、ソースをかけることで味に変化をつけることができる。

7.2バランスの取れた食事例

・大豆ミートと野菜たっぷりの炒め物

栄養バランスを考えた料理として、大豆ミートとブロッコリー、ピーマン、キャベツなどの野菜を一緒に炒め、しょうゆやオイスターソースで味付けする。短時間で作れる上、ビタミンや食物繊維も摂取でき、家族全員に適している。

・大豆ミートのそぼろご飯

大豆ミートのそぼろと野菜を混ぜたご飯は、忙しい時でも簡単に作れる栄養バランスの良い料理である。大豆ミートは高たんぱくで、野菜との組み合わせにより、栄養価を高めることができる。

7.3食育の機会としての活用

家族で大豆ミートを使った料理を作ることで、食育にもつながる。子どもたちに植物性タンパク質の重要性や、大豆ミートの環境への貢献について教える良い機会となり、一緒に料理をすることで食材に対する理解が深まる。

8.大豆ミートを使った定番料理のアレンジ

大豆ミートは、肉を使った定番料理をアレンジする際に便利な食材である。従来の肉料理と見た目や食感がほとんど変わらないため、家族やゲストに気づかれずにヘルシーな食事に変えることが可能である。以下に、人気のある定番料理の大豆ミート版を以下に詳述する。

8.1定番料理のアレンジ例

・大豆ミートのハンバーグ

ミンチタイプの大豆ミートを使ってハンバーグを作ることができる。パン粉や牛乳を加えて食感を調整し、玉ねぎやにんじんを混ぜて栄養価を高める。大豆ミートを使用することで、脂肪分が少なく、健康的なハンバーグを作ることができる。デミグラスソースやおろしポン酢など、お好みのソースで味を変化させることもできる。

・大豆ミートのミートソースパスタ

大豆ミートを使ったミートソースパスタは、肉を使わずにヘルシーでありながらも満足感がある。トマトソースに大豆ミートを加え、にんにくや玉ねぎを炒めたソースでパスタと絡める。見た目や味が従来のミートソースとほぼ同じため、肉を食べない人にも楽しんでもらえるメニューとなる。

・大豆ミートのカレー

ブロックタイプの大豆ミートを使ったカレーは、肉を使わないためヘルシーでありながらもスパイスの風味を引き立てる。じゃがいも、にんじん、玉ねぎなどの定番野菜と一緒に煮込み、ココナッツミルクを加えることでまろやかな味わいをプラスする。

・大豆ミートのそぼろ丼

ミンチタイプの大豆ミートを使ったそぼろ丼は、しょうゆ、みりん、砂糖で甘辛く味付けし、伝統的な和風の味を楽しめる。炒め玉ねぎを加えることで甘みと食感をプラスし、青菜や温泉卵を載せることで見た目も華やかになる。br>

8.2アレンジのポイント

・味のバリエーション

大豆ミートは味が淡白なため、調味料やスパイスで風味を加えることが重要となる。例えば、カレーやハンバーグではスパイスを効かせ、和食では醤油やみりんを使ってしっかりとした味付けを行う。

・食感の工夫

肉と似た食感を再現するために、パン粉や豆腐などを加え、調理方法(焼く、炒める、煮る)を工夫することで、食べ応えのある料理に仕上げることができる。

9.大豆ミートレシピ調査に関するまとめ

本調査の結果、大豆ミートはその栄養価の高さ、低脂質・高たんぱくという特性、そして動物性食品を使わないという点から、非常に多くの可能性を持つ食材であることが確認された。料理ジャンルを問わず、和食、洋食、中華、エスニックと幅広く応用が可能であり、特にヴィーガンやベジタリアンの食生活において肉の代替品として高い評価を得ている。さらに、地域の特産品と組み合わせることで、地産地消を促進し、地域の食文化との融合が可能である。また、簡単で時短調理にも適しており、忙しい現代の生活においても家庭料理の選択肢を広げる食材であることが確認された。

今後は、大豆ミートのさらなる普及と利用促進を図り、健康的で持続可能な食生活を提案していくことが重要である。また、地元特産品として新しいレシピの開発が地域経済の活性化に寄与することが期待される。

なぜ『大豆ミート』に関心を持つのか?

【マクロの視点】

背景には世界の食糧事情があります。現在80億人近くが地球で生活を営んでいます。しかし、2050年には約98億人になると推計されております。地球人を養うためには、トウモロコシ、米、小麦、大豆の四大作物の生産量が重要なカギとなっており、生産増加率は1%前後(世界平均)に過ぎません。

2050年に予測される四大作物の需要量は2005年の約2倍で、そのためにはこれらの生産増加率を2倍にしなければなりません。

このため、遺伝子組換え、ゲノム編集等の新技術により食糧不足を克服しようとしております。特に、遺伝子組換え作物(GM作物)は1996年以降栽培面積も右肩上がりに増加し、1996年に170万haであったものが、2017年には1億8980万haに爆発的(約20年で110倍強)に増加しております。発展途上国19か国、先進国5か国の24か国で栽培されております。大豆栽培面積の77%、トウモロコシでは32%が遺伝子組換え作物となっております。

人口増加に伴い、魚肉、畜肉食が増加し、供給不足が問題視される中、動物由来食品の環境影響において、飼料作物生産のための土地利用、水利用、地球温暖化へ影響する温室ガス排出量の増加が指摘されております。

持続可能な社会及び食料安定供給の観点から動物たん白質に代わる素材の一つとして大豆が注目されております。ちなみに、大豆は生産エネルギー効率(kcal output/kcal input)が牛肉生産の約65倍であり地球環境への負荷の少ないことがわかります。

【我が国の食の視点】

我が国は古来より大豆、米を植物たん白質として生活の食に浸透しております。玄米食から白米食になって以来植物たん白質はほとんどが大豆たんぱく質です。大豆は、20%が油脂、35%がたん白質で構成されております。

世界的に見てみますと、2014年では生産量の13%が豆乳、豆腐、味噌等直接的に食されますが、残りの87%は搾油用途で利用され更に搾油粕の98%が飼料に供されております。

この搾油粕の食品用途の拡大が環境問題や人口増加に向けて大きなカギとなっているのです。

〔引用文献〕

日本食品科学工学会誌 第67巻 第12号 (2020年12月)

総説 「植物蛋白質による動物蛋白質代替の動向」

・山本和貴(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構食品研究部門)

・釘宮 渉(不二製油グループ本社株式会社)

・前田裕一(不二製油グループ本社株式会社)

・矢野裕之(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構食品研究部門)

・楠本憲一(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構食品研究部門)

・鍋谷浩志(東京家政大学家政学部)

(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構食品研究部門)

【令和4年度の活動内容】

①企業アドバイザー受講研修(3回)

②情報収集・食材調査(委託)

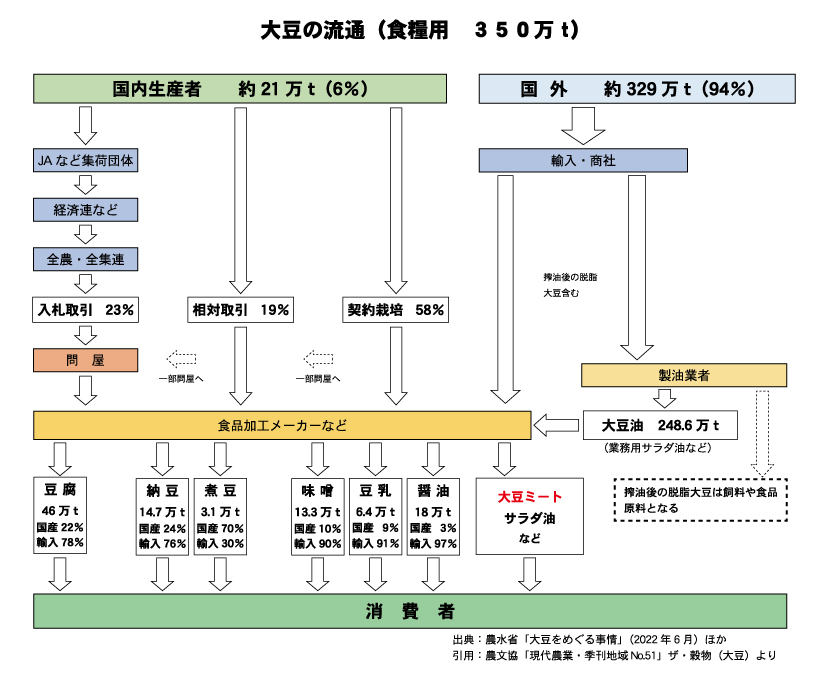

大豆ミートの流通

大豆ミートの試食会の結果について

令和4年12月13日に、大郷道の駅に隣接する調理実習室をお借りして協議会の構成メンバーに加え中粕川集落をはじめとする地域の方々にも参加いただき「これが大豆ミートだ!」と銘打って大試食会を開催しました。

大豆ミート製品は原材料である大豆を加工して、ミンチ状のもの、粉、ブロック、パスタ風と様々な形に変化しております。

試食については、それぞれの形状のものをそのままボイルしたものと調理したものの味比べを中心にアンケート用紙に各人が記入するという方法で行いました。

以下にその結果を示します。

以上のアンケート調査から分かったことは、

➀ミンチにせよブロックにせよ、いったん⽔に浸らせて⽔分を含ませることで、在来の素材である⼤⾖の⾹りが感じられるが、そんなに癖のある素材とは思わないようです。

②ミンチ状の⼤⾖ミートを調理すると(ドライカレー)調味料や⾹⾟料で全く違和感なく⾷することができ、ひき⾁よりもジューシーで料理のバリエーションが広がることが分か

りました。

③今回ブロック状の素材は蒲焼で調理したのですが油で揚げて照り焼き状にするので相性が良く⾁質で違和感なく⾷することができました。

④パスタは違和感持つ⽅が多かったのですが、ぼそぼそしているとの評価で課題がありそうです。

⑤パンケーキは好評でした。粉状にすると⽶粉との競合が考えられるのでぱさぱさ感が否めないので⽶粉とブレンドするなど改良の道があると思います。

⑥課題は価格です。今後⾁に代わる新たな⼤⾖利⽤の展望が期待できると思います。

今回の試⾷会は、⼤⾖ミートの可能性を検討するため、当協議会のアドバイザーであり、フードコーディネーター、薬膳料理教室主宰の佐藤愛さんの指導の下で実施しました。

以上