コミュニテイの再生

コミュニティ再生に関する活動報告

2. 背景と目的

3. 全体スケジュールと概要

4. 各回の詳細報告

4.1令和4年度

4.2令和5年度

4.3令和6年度

5. 比較分析

5.1他地域の成功事例や取り組み

5.2自地域との比較

6. 全体の成果と課題

7. 今後の展望

7.1コミュニティ再生に向けた長期的な計画

7.2持続可能な地域活性化のための具体的な取り組み

8. 付録

1. 概要

こうした状況を受け、町の主導で「粕川コミュニティ推進協議会」が設立され、住民活動に関する新たなルールや仕組みの整備が進められている。今後、維持すべき活動、廃止すべき活動、新たに設けるべき活動を慎重に選定し、持続可能で魅力的な地域づくりを進める必要がある。

本報告書では、「地域コミュニティの再生と持続可能で豊かな生活の実現」という理念を基盤に、地域の課題を明らかにするための検討会の開催や、地域イベントの企画・実施を通じた取り組みについて報告する。これらの活動を通じて、住民同士の絆を強化し、コミュニティの活性化に貢献することを目指した。また、これらの活動に基づき、地域の持続的な発展を実現するための提言も行う。

本報告書が、地域再生と発展に向けた今後の取り組みに役立ち、さらなる地域活性化につながることを期待する。

2. 背景と目的

粕川地域では、台風19号による被災や新型コロナウイルス感染拡大を乗り越え、地域コミュニティの活力を取り戻す取り組みが進められている。被災の影響が大きかった中粕川集落では、住民同士のつながりを強化し、地域復興を実現するため、新たな活動や仕組みづくりが求められている。このような状況の中、町の主導で設立された「粕川コミュニティ推進協議会」を中心に、持続可能な地域づくりに向けた具体的な施策が検討されている。

目的

本事業では以下の3つの主な目的を掲げている。

1. 地域の課題を明らかにし、持続可能な活動の方針を検討する。

2. 地域イベントや住民活動を通じて、住民間の絆を強化し、コミュニティの活性化を図る。

3. 地域の復興と発展に向けた具体的な取り組み案を提示する。

3. 全体スケジュールと概要

| 実施年度 | 内容 | 回数 | 対象地区、参加メンバー |

|---|---|---|---|

| 令和4年度 | ワークショップ | 1回 | 協議会 |

| 〃 | 検討会 | 2回 | 協議会、粕川地域コミュニティ推進協議会 |

| 〃 | 地域イベント | 1回2回 | 粕川地区 |

| 令和5年度 | 検討会 | 2回 | 協議会、粕川地区コミュニティ推進協議会 |

| 〃 | 地域イベント | 1回 | 粕川地区 |

| 令和6年度 | 検討会 | 5回 | 協議会、粕川地区コミュニティ推進協議会 |

| 〃 | 地域イベント | 1回 | 粕川地区 |

まず、ワークショップでは、協議会メンバーを対象に地域活動に対する理解を深める学びの場を提供した。次に、検討会が定期的に開催し、協議会メンバーと粕川地域コミュニティ推進協議会が中心となり、地域の課題に対する解決策や今後の方針について議論をおこなった。令和5年に実施したアンケート結果を基に、地域づくりに向けた具体的な方針や新たなルールの整備を検討。さらに、地域イベントも重要な活動として実施し、地域住民の参加が促進された。中粕川地区を対象に行われたイベントをはじめ、粕川地区全体で開催された地域イベントは、住民同士のつながりを強化し、地域の活性化に寄与した。

これらの活動を通じて、地域の絆を深め、持続可能で魅力的な地域づくりを進めるための基盤を整備した。

4. 各回の詳細報告

地域イベント:大豆ミート試食会

日 時:2022年12月13日(火)

場 所:大郷町開発センター 加工調理室

参加者:地域住民(約20名)

本イベントは、地域住民の食に対する関心を高め、健康志向の食材である大豆ミートを通じた地域振興を目的として開催。参加者は試食を通じて新しい食材に触れ、講師や他の住民との意見交換を行うことで、地域内の交流を深める機会を得た。さらに、大豆ミートを活用した地元特産品の可能性について具体的な議論が行われ、住民の関心を集めた。この試食会は、住民が主体的に関わりながら新しい食文化を模索する貴重な場となった。

提供された試食品は、ミンチ・ブロック(ボイル)、ドライカレー、蒲焼き、トマトソースパスタ、大豆粉パンケーキなど。

試食会では、地域住民が健康志向の食材や地元産品に対する新たな可能性を見出す機会となった。また、参加者同士や講師との意見交換を通じて住民間の交流が活発化し、地域全体での協力意識が上がった。今回の試食会を基に、地域住民が主体的に関わる新たなイベントの企画や活動が期待される。今後は、大豆ミートを活用した特産品開発を進めると同時に、地域の活性化に繋げる取り組みを一層強化することが求められる。

まとめ

本イベントは、地域住民が健康志向の食材に対する関心を高め、地域振興に繋がる新しい取り組みを生み出すきっかけとなった。住民間の交流や協力意識が深まる中、大豆ミートを活用した特産品の開発と地域活性化に向けた更なる活動の推進が期待される。

|

|

コミュニティワークショップ

日 時: 2022年12月23日(金)

場 所: 大郷町土手崎分館

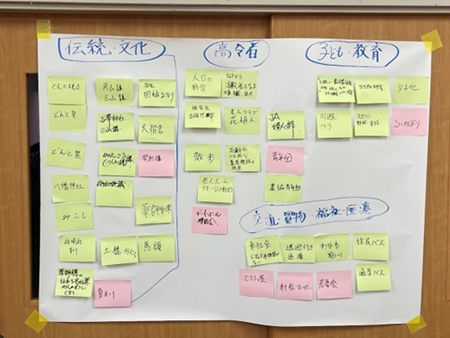

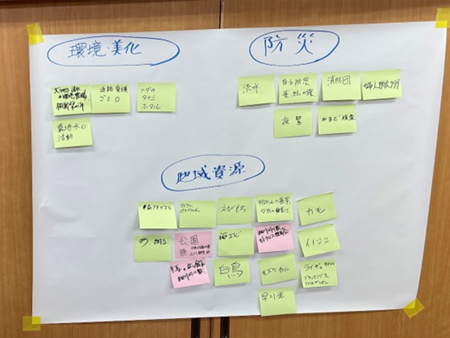

ワークショップでは、粕川地域の生活を元気に、楽しく、豊かにするアイデアを出した。議論はまず「伝統文化」や「高齢者・生きがい」をテーマに行われ、その後「子ども・教育」「交通・買い物」「福祉・医療」「環境・美化」「防災・減災」「地域資源」といったテーマへと広げた。しかし、参加者の意見は主に過去の行事や具体的な事例の提示にとどまり、問題点や将来の対応策についての具体的な議論には至らなかった。

一部の参加者から「テーマが広くて難しい」との指摘があり、提案書に記載された主な内容について再度説明を行った。その結果、次回のワークショップでは地域コミュニティに精通している行政区長との意見交換を実施し、地域課題や改善点、支援が必要な事項を把握する方針を決定した。

|

|

|

|

コミュニティ検討会1

日 時: 2023年1月19日(木)

場 所: 大郷町土手崎分館

検討会では、中粕川地区から行政区長と住民代表を招き、地域課題の現状を把握し、今後の取り組み事項を絞り込むことを目指して座談会形式で意見交換を行った。中粕川地区の現状についてヒアリングを実施した結果、次のような課題が明らかになった。令和元年の水害の影響により、区民の約30%が減少したこと、その後3年間を経て地区に残る人数が確定したものの、活動は停滞し、新たな取り組みが行われていないこと。

来年度に新設される粕川地区防災センターを拠点としてコミュニティ推進協議会が設立される予定であり、これが今後の議論の場として期待されている。また、これまで行政区長間で意見交換の場が設けられていなかったことが明らかになり、地域課題の整理と改善に向けて、粕川地区全体の行政区長を参集することを決定した。

|

|

コミュニティ検討会2

日 時: 2023年2月24日(土)

場 所: 大郷町土手崎分館

参加者:行政区長6名 大郷町農政商工課:高橋課長

検討会は、当協議会とコミュニティ推進協議会が地域づくりに向けた活動方針や課題について意見交換を行った。この会議には、6名の区長をはじめ、大郷町農政商工課の高橋課長が参加。会議では、当協議会がこれまで実施してきた活動内容の説明を行った後、コミュニティ推進協議会のメンバーである区長から様々な意見が寄せられた。

活動の認知度や目的に関して、一部の区長から「初めて参加したため活動の目的がわからなかった」という意見が挙がり、圃場整備事業や多面的機能支払事業と混同していたという声もあり、地域全体での知名度向上が課題として浮き彫りとなった。また、防災コミュニティセンターが完成する段階で活動を始める準備をしているため、活動時期のずれについての指摘もあり意見交換を通じて相互理解が深まった。

参加者は、地域を元気にするという共通の目標を確認し、多くの人々の意見を取り入れる場を設ける必要性を認識。また、地域発展の軸として農業を主体とした取り組みを推進する方針で一致した。そのほか、地域農産物を活用した企業化や特産物化、高付加価値化の必要性が指摘される一方、農地はあるものの農業を担う人材が不足している問題が挙げられ、リーダー育成のための研修の実施が求められた。さらに、地域保全活動の低下に対応するため、リース会社を設立して支援体制を整える提案も出された。

これらを踏まえ、地域住民の意見を把握しコミュニティづくりに活用するためのアンケート調査案が提案された。この調査では、調査票の作成と地域ごとの集計を当協議会が担当し、アンケートの配布および回収をコミュニティ推進協議会が実施することで合意。また、アンケートの実施主体や調査内容、方法についてはさらなる検討が必要であり、地域住民全体に行き渡る体制を整える方針が確認された。

まとめ

今回の意見交換会を通じて当協議会とコミュニティ推進協議会の間で連携強化が図られ、地域づくりに向けた具体的な方向性が共有された。特に、地域住民の声を反映させるためのアンケート調査の実施は、持続可能なコミュニティ形成への重要な一歩となることが期待される。今後も引き続き連携を深め、地域課題の解決に向けた取り組みを推進する方針を決定した。

|

|

|

|

4.2 令和5年度の活動報告

コミュニティ検討会

日 時: 2023年9月23日(土)

場 所: 大郷町土手崎分館

参加者:行政区長6名 大郷町農政商工課 片倉課長:大郷町社会教育課:赤間課長

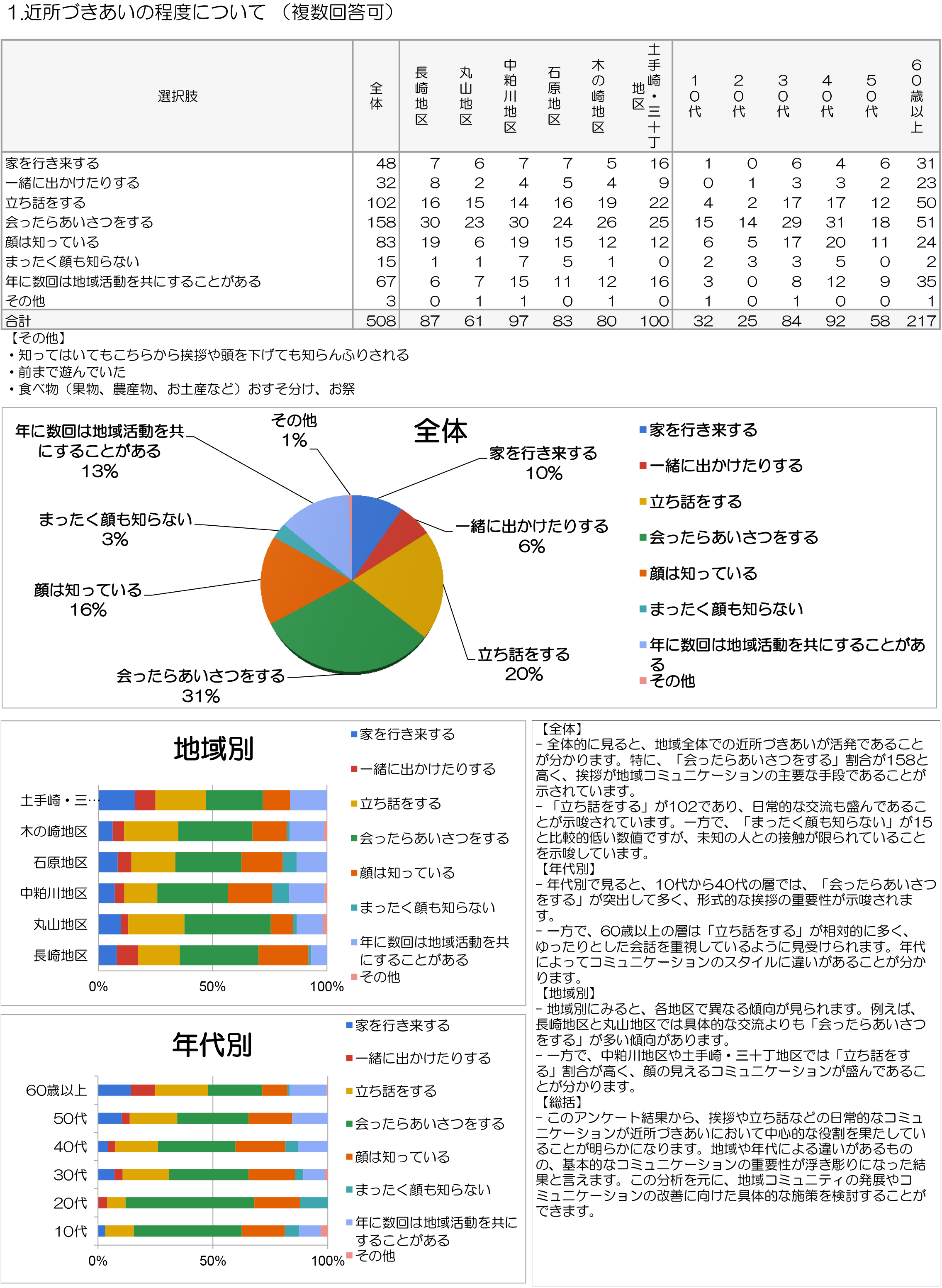

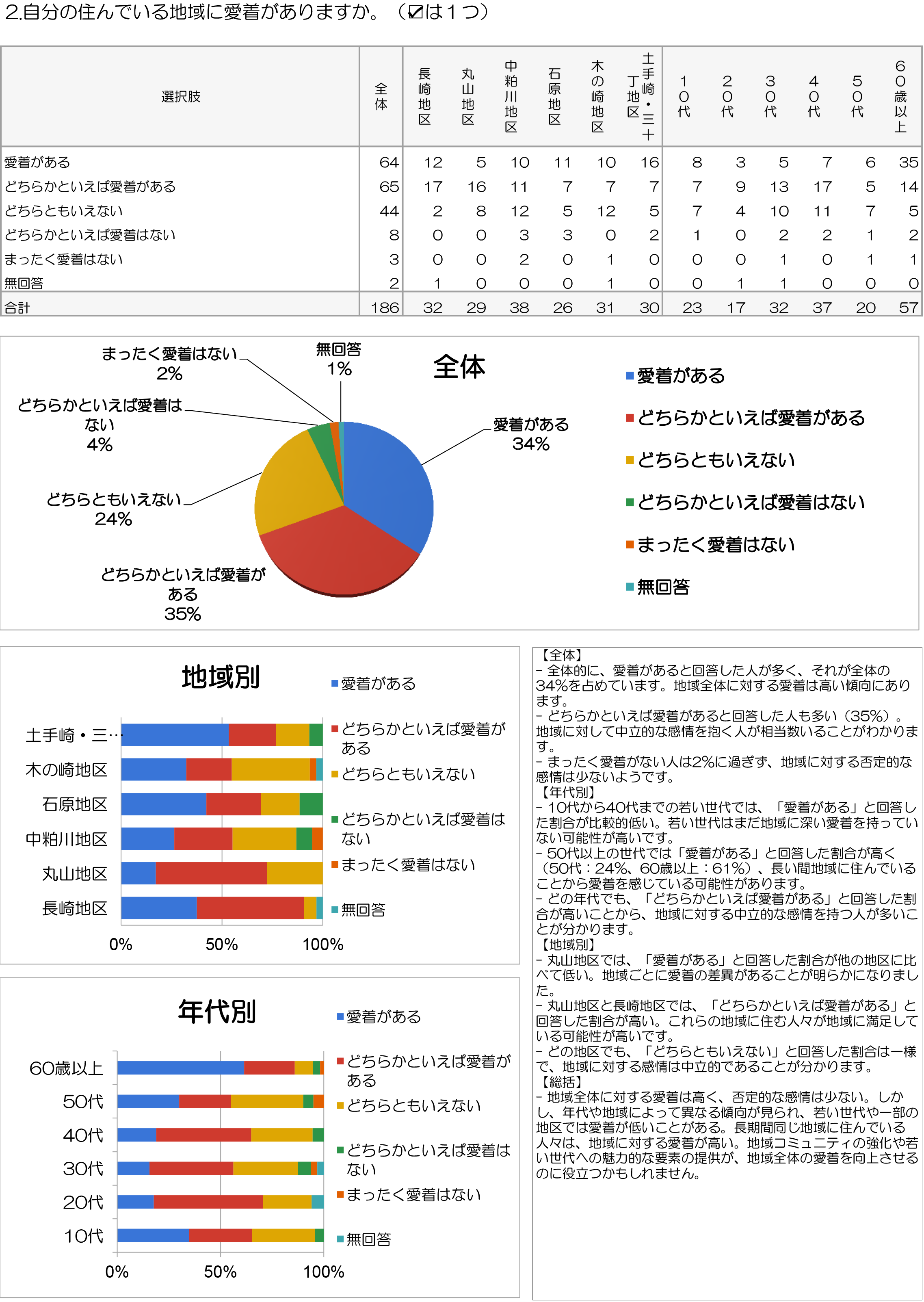

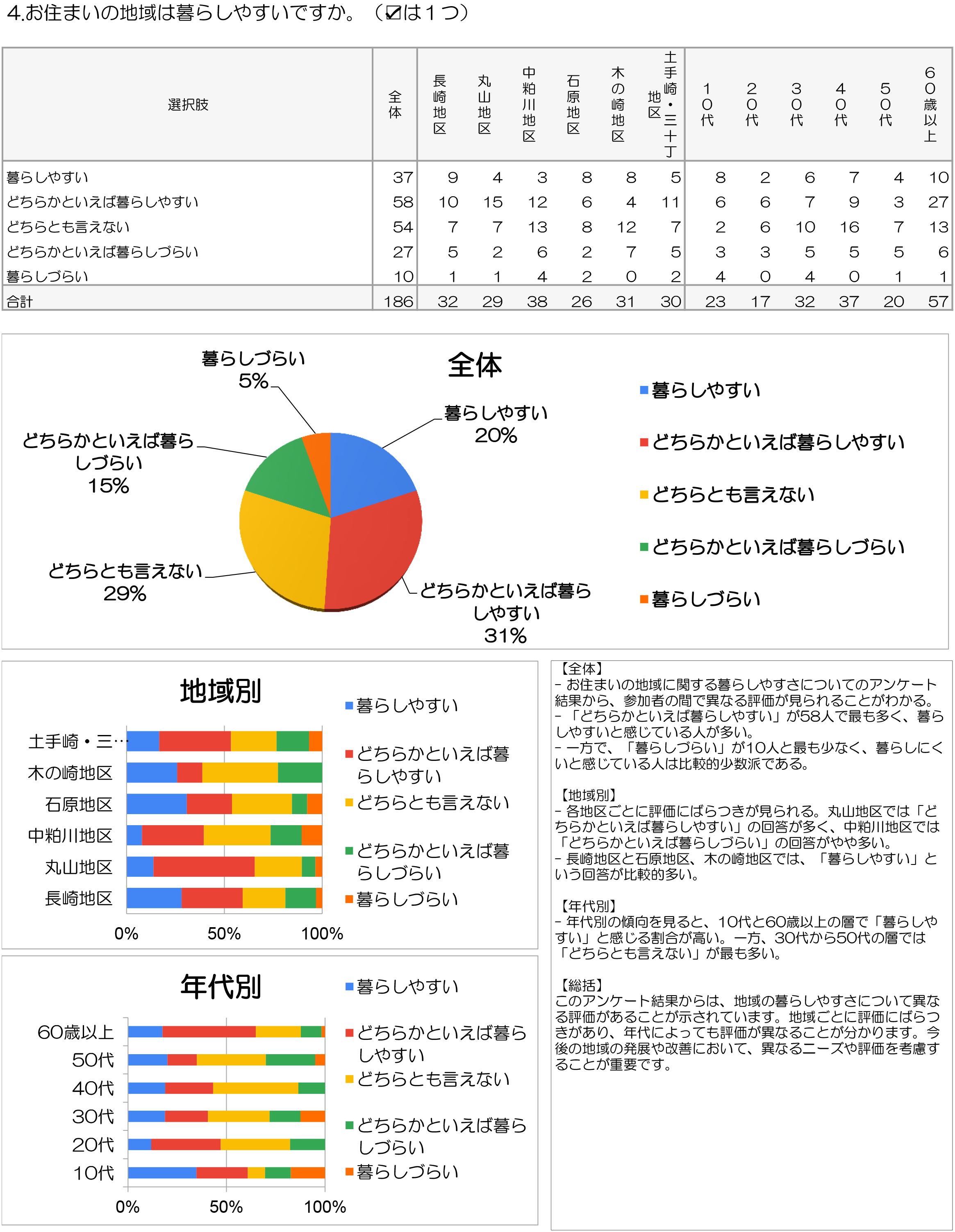

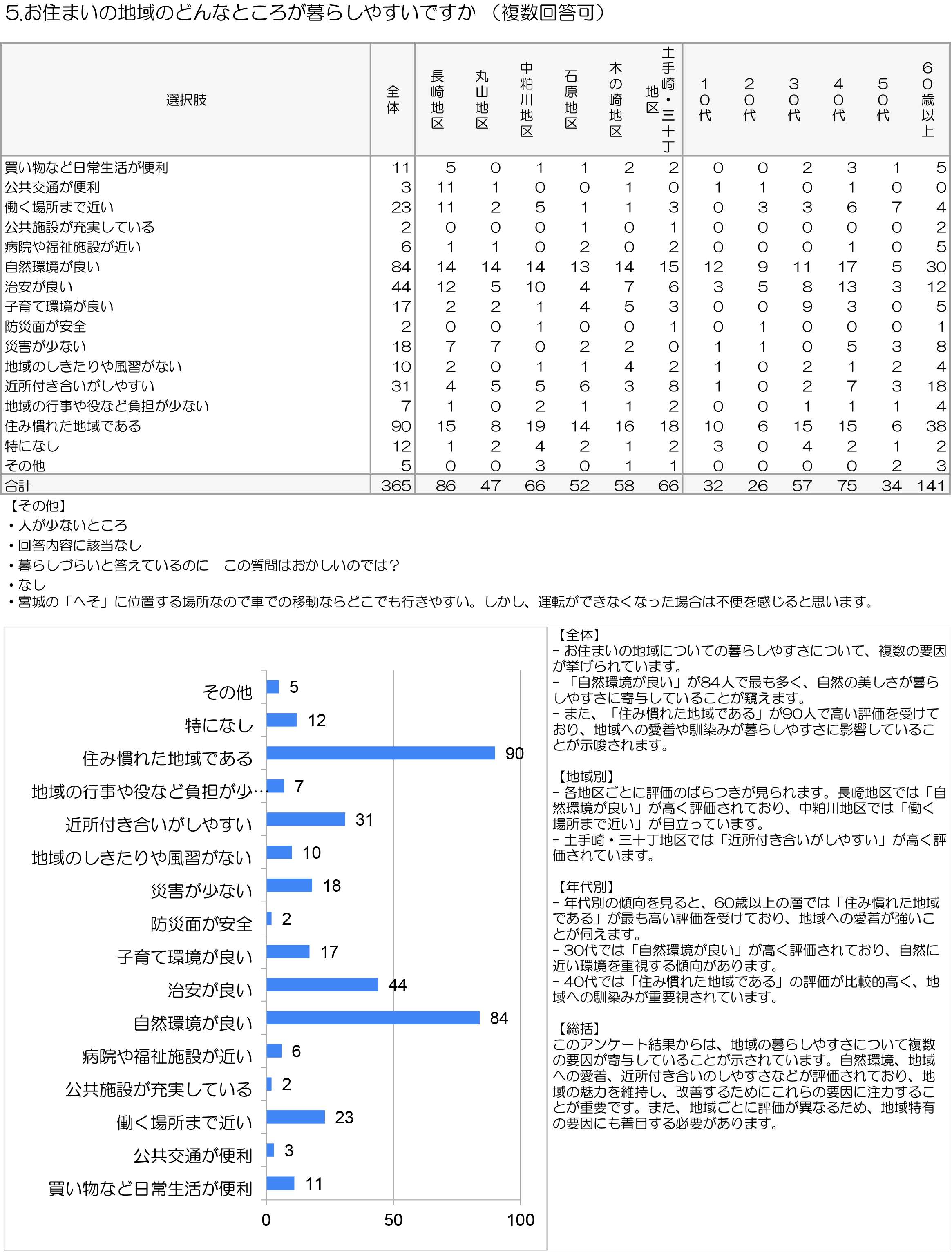

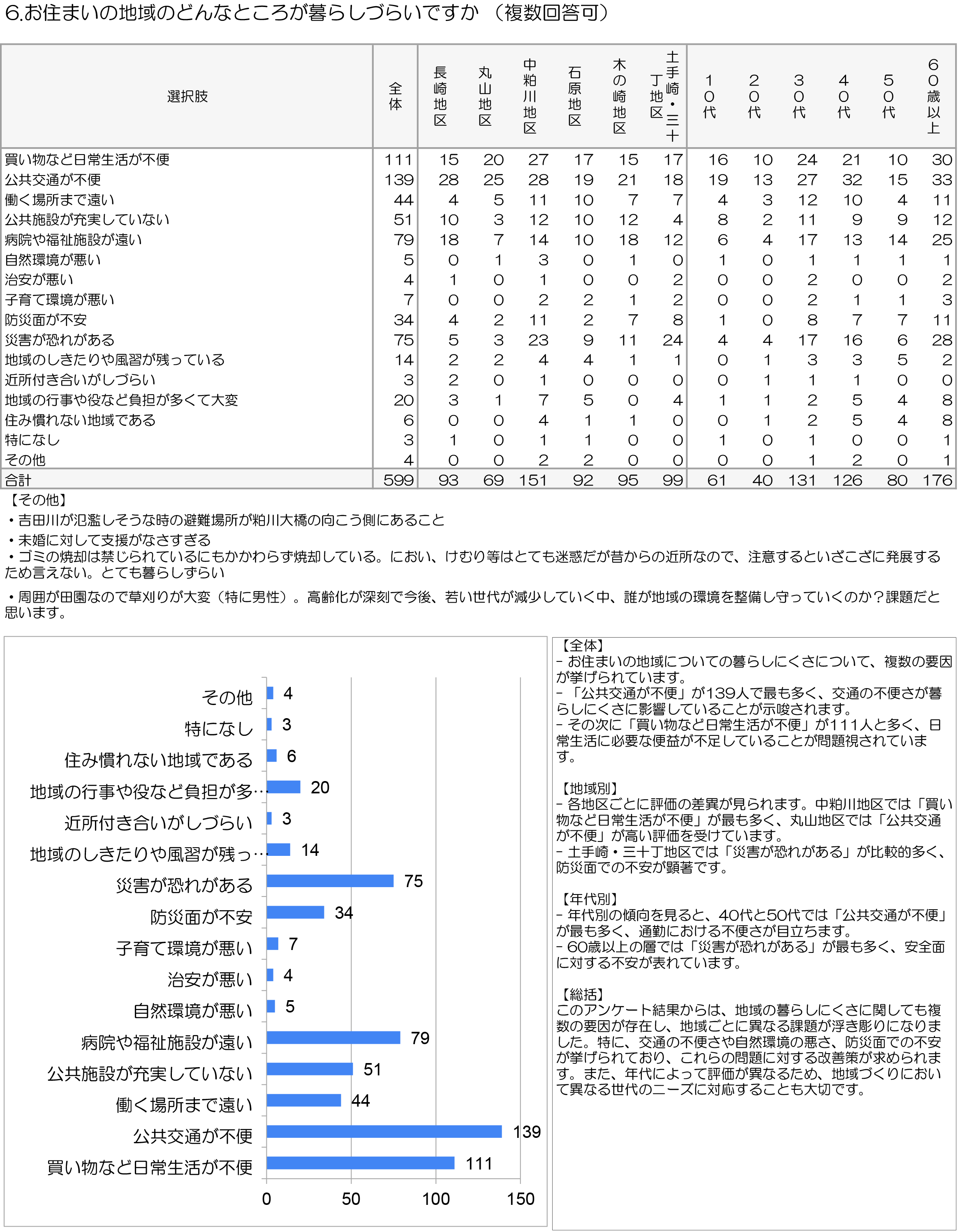

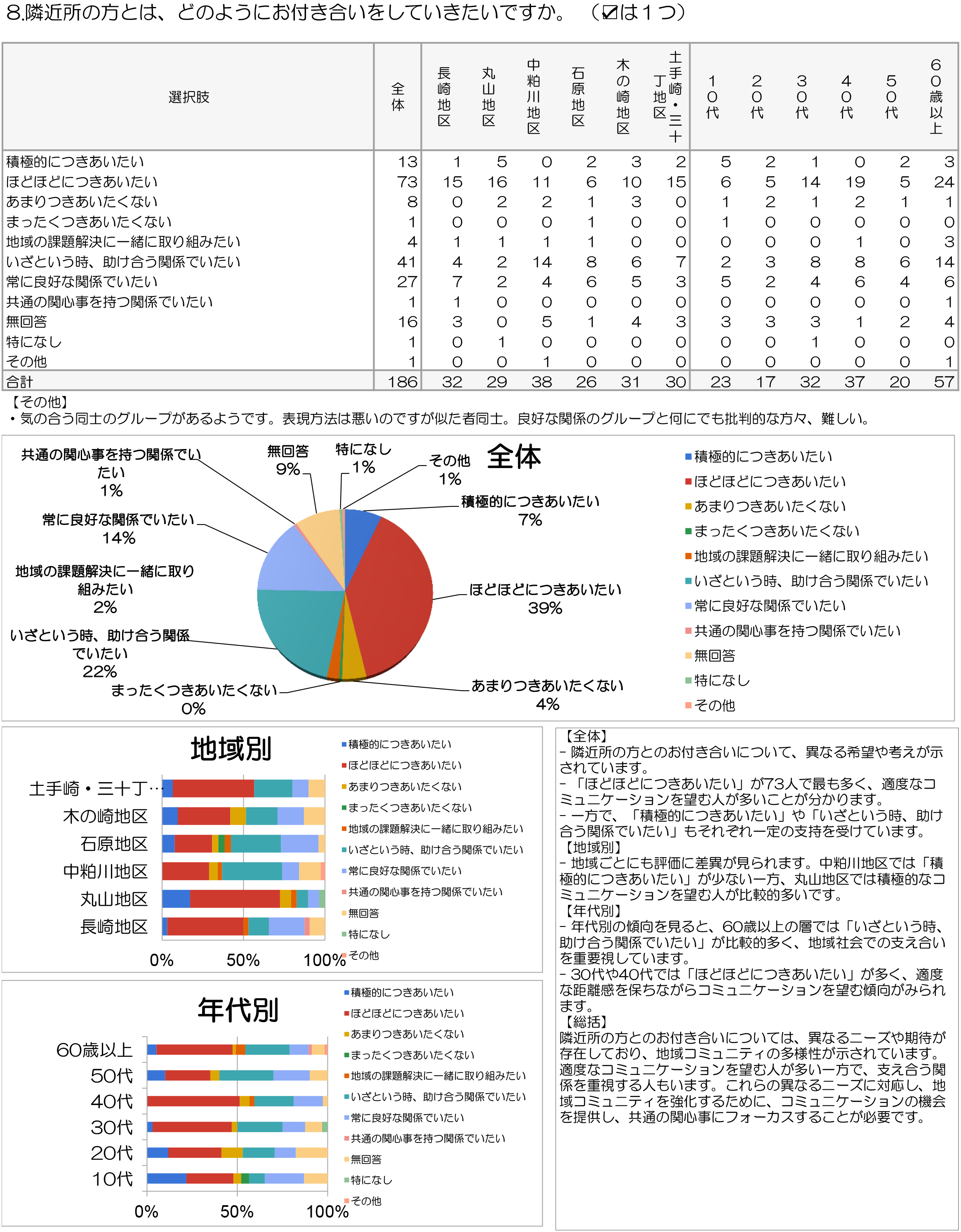

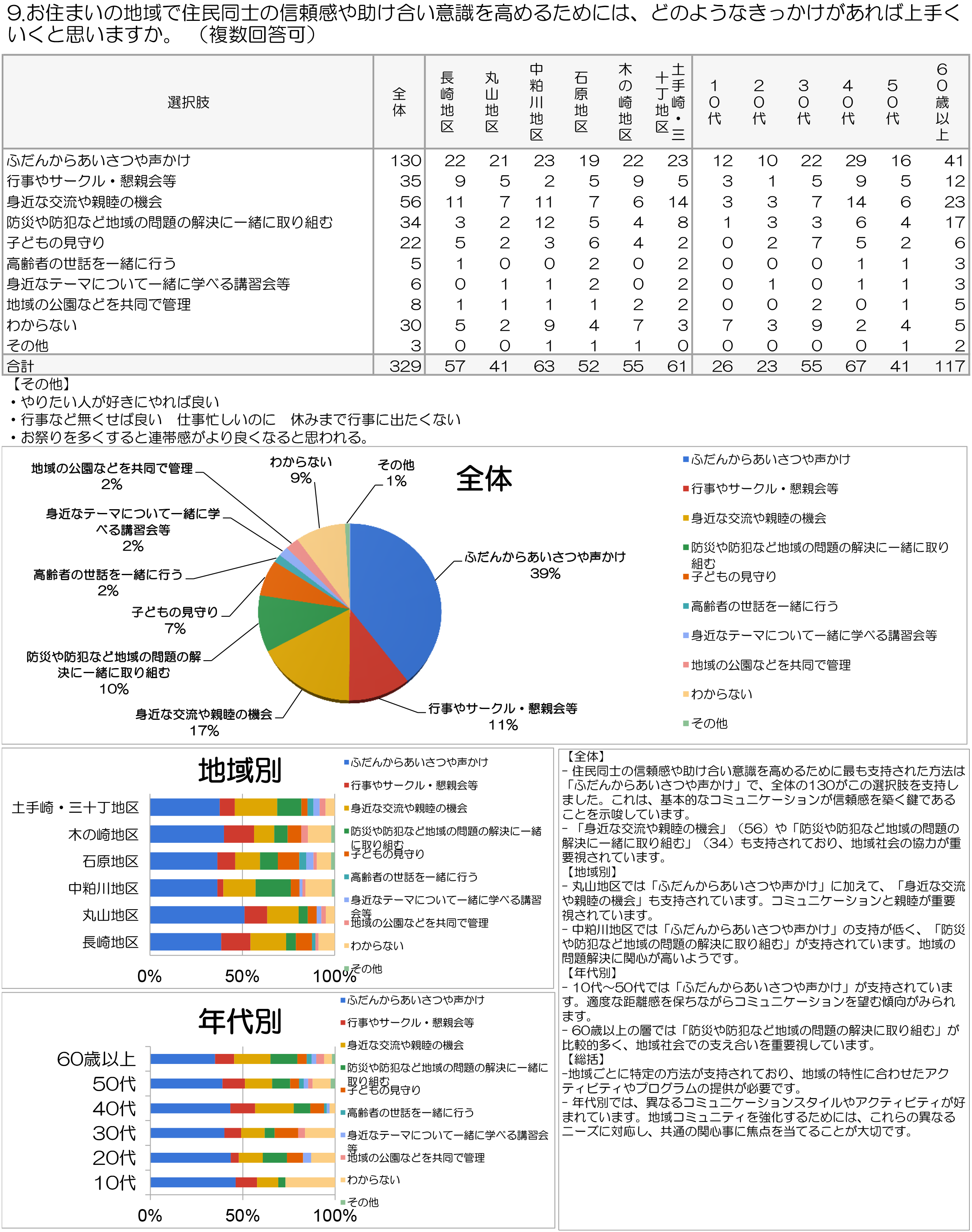

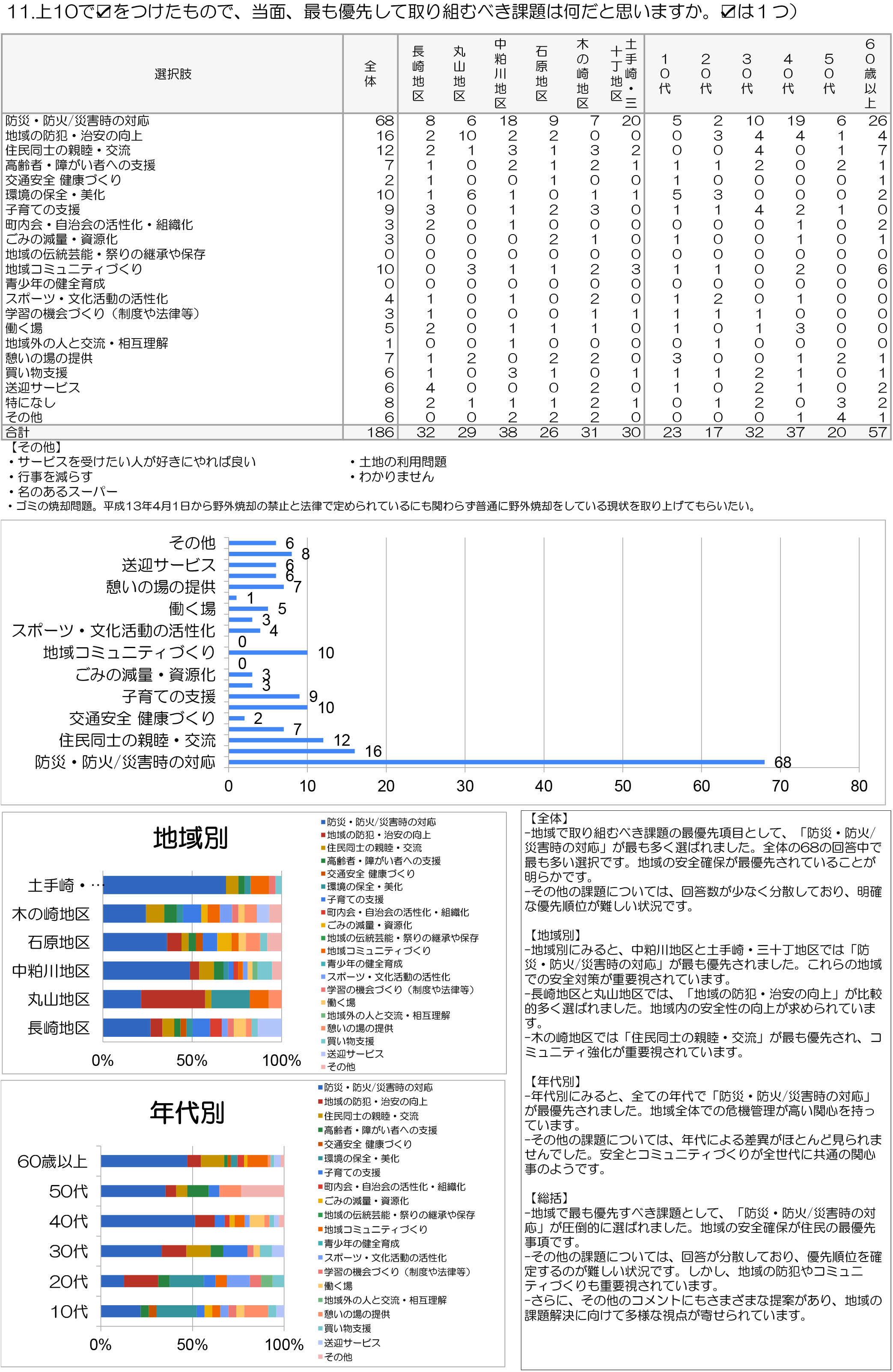

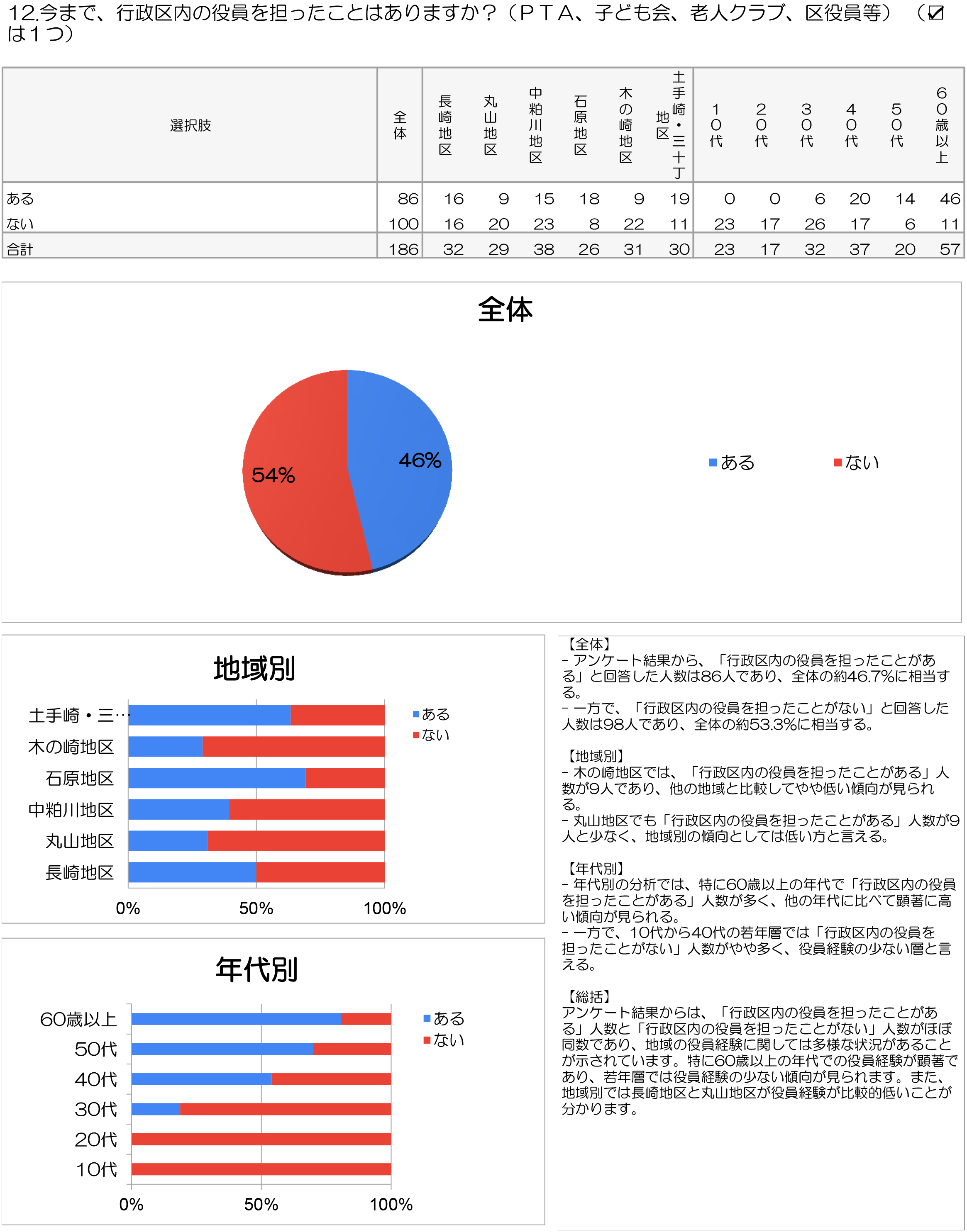

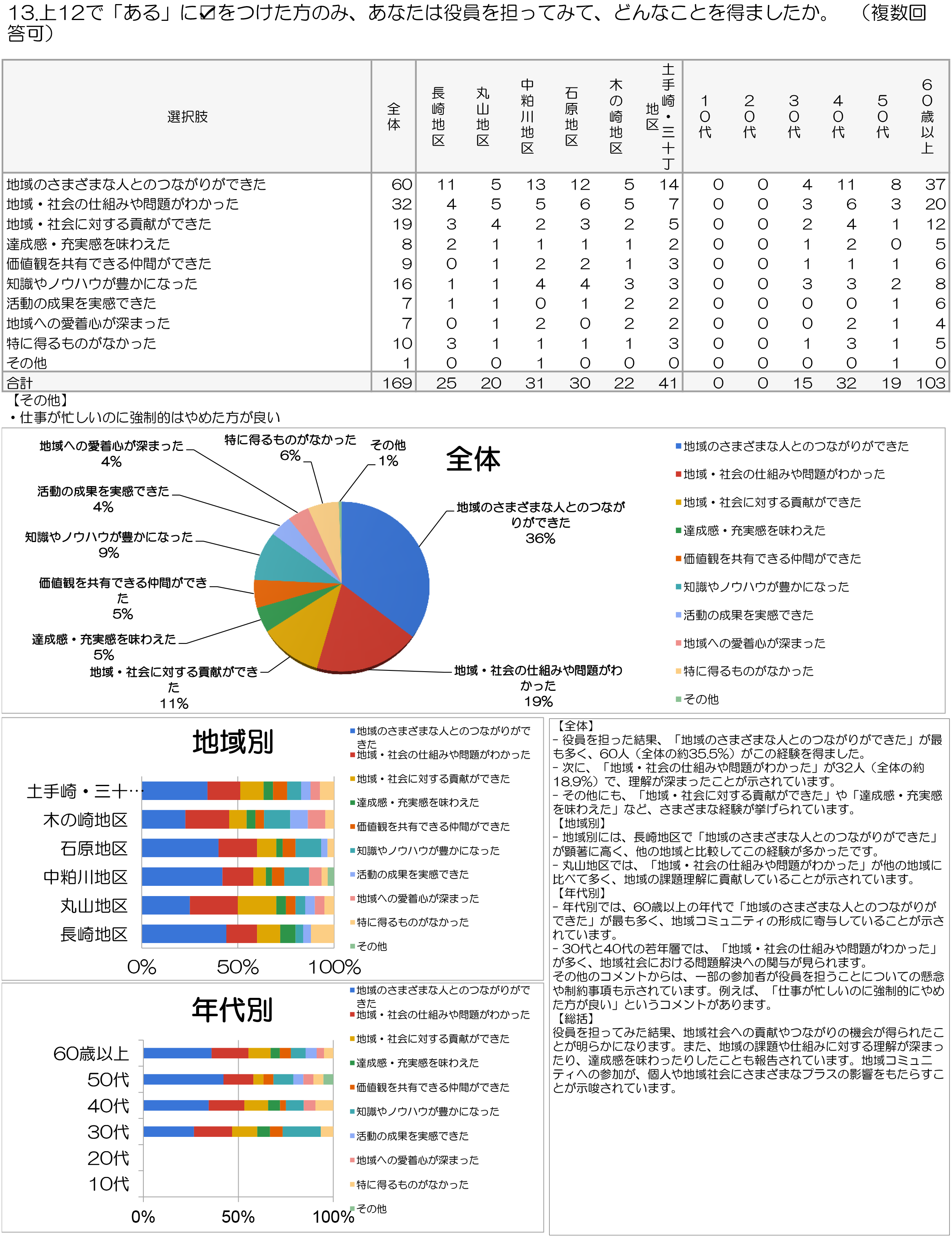

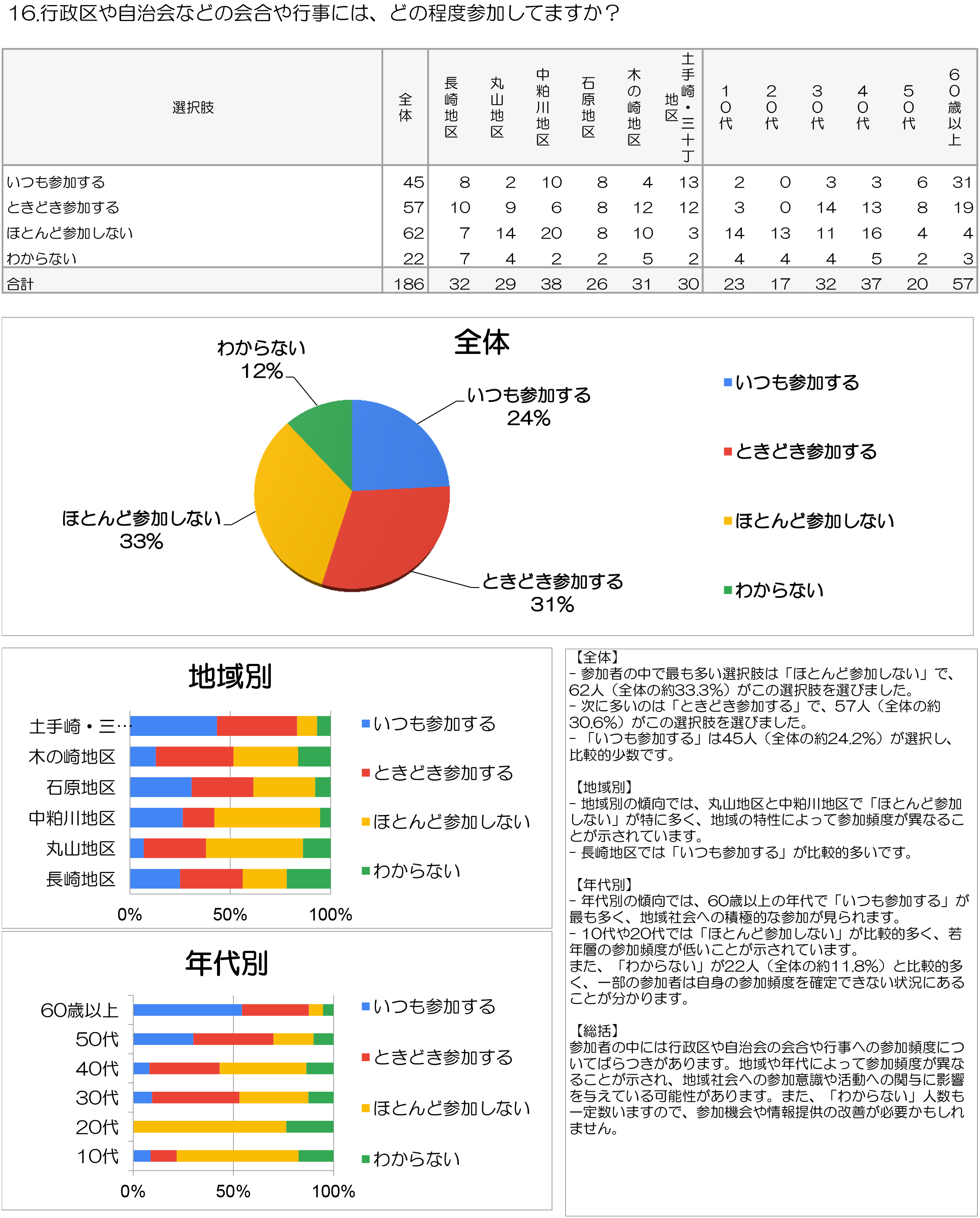

検討会では、前回の打合せで示された意見を基に、地域住民の声を広く集めるためアンケート調査を実施。このアンケート結果について事務局から要約と分析を報告。この結果を通じて、地域ごとに異なる課題や、地域全体で共通する問題が浮き彫りになった。特に、進行する高齢化により役員の担い手が不足し、世代交代が進まない状況が指摘された。また、現役世代が仕事優先となり、地域活動に参加する余裕がないことも課題として挙げられた。

一方で、新興住宅地では住民が地域イベントに積極的に参加する傾向があり、初対面の住民同士がコミュニケーションを取る仕組みが成果を上げていることが評価された。また、地域の歴史的資源や魅力を活用した取り組みが、住民の参加意欲を引き出す可能性が高いとの見解が示された。

さらに、来年度のコミュニティセンター開設を見据えたイベント企画について議論が行われた。これに関しては、地域全体での協力が必要である一方で、現状の参加者層が限定的であることを踏まえた現実的な計画が求められている。他地域の事例を参考に、段階的に取り組むべきとの提案もなされた。

地域コミュニティの活性化に向けて、次の課題が指摘された。若年層の参加を促進するためには、イベント内容を見直し、仕事や家庭の事情で忙しい世代にも参加しやすい仕組みを整えることが求められる。また、特定の住民や世代に役割が偏ることを防ぎ、負担を軽減する仕組みを導入する必要がある。さらに、地域住民同士が気軽に交流できる場を提供し、初対面の住民でも関わりやすい環境を整えることが重要である。

行政との連携においては、地域からの具体的な提案を行政に伝え、効率的な支援や予算配分を実現するための仕組みが求められる。アンケート結果を活用した計画策定や、他地域の成功事例を参考にした施策の導入も必要とされている。

まとめ

本検討会は、大郷町における地域コミュニティの現状を理解し、活性化に向けた具体的な方向性を模索する貴重な場となった。アンケート結果を基にした議論は、各地域が直面する共通課題と個別課題を明確にする契機となった。今後、若年層を含む幅広い世代が参加しやすい仕組みを構築し、地域全体の活性化を目指す必要がある。これには、住民間の交流を促進する新しいイベントや、行政との連携を強化した実効性の高い施策の導入が求められる。また、来年度のコミュニティセンター開設を契機として、地域全体での協力体制を強化し、持続可能な取り組みを進めていくことが期待される。アンケート調査を基に、各協議会や行政がさらに具体的な行動計画を策定し、地域の課題解決に向けた一層の取り組みを推進することが重要である。

|

|

|

|

地域イベント:どんと祭

日 時:2024年1月14日(日)

場 所:中粕川 正八幡神社 他

大郷町粕川地区で開催された伝統行事「どんと祭」において、当協議会は、地域の伝統文化を継承し、地域活性化に貢献することを目的に参拝者に餅を配布した。餅は五穀豊穣や無病息災を願う象徴的な食べ物であり、参拝者に幸せを届ける役割を担っている。餅の配布を通じて、地域住民が集まり、交流の場が提供されるとともに、どんと祭の魅力を広めることが狙いである。地域住民は、子どもから大人まで多くの人々が笑顔で餅を受け取る様子が見られ、温かな雰囲気が会場を包んだ。協議会の会長は「餅の配布を通じて、地域の人々が笑顔になり、どんと祭が盛り上がったことを嬉しく思います。地域の伝統行事は、地域住民の交流や活性化を促進する重要な役割を果たしており、今後も協議会としてこのようなイベントを盛り上げ、地域活性化に貢献していきたい」と述べた。当協議会は地域の伝統行事への貢献と継続を目指し、さまざまな活動を展開する。

|

|

4.3 令和6年度の活動報告

地域イベント:ミズベで収穫祭

日 時:2024年11月30日(土)

場 所:粕川地区 防災コミュニティセンター敷地内

主 催:大郷町かわまちづくり協議会

共 催:大郷町

参加人数: 約700名

本イベントは、大郷町のかわまち事業を広くアピールし、地域振興を図ることを目的として開催。当協議会はこの目的に賛同し、大豆ミートの試供品配布や関連団体の参加を通じて貢献した。

当日は、大豆ミートの試供品を配布し、地元産業の振興を図る取り組みを行った。14店舗が出店し、うち7つは関連団体による出店。みどり会はおこわや餅つき体験を提供し、さらに上棟式用の紅白餅の振る舞いをした。グリーンファーマーズは地元野菜の販売を行い、薬師農産は磯辺焼きや玄米を販売。大郷農産は白米のマス販売を行い、上杉農園はふじりんごの販売を行った。また、メルクマールはたこ焼きやから揚げを、そして大郷農協青年部は焼き鳥と飲料の販売をした。

その他、サッカーイベントではスポーツX株式会社の協力のもと開催され、地域の子供たちとプロ選手が一緒にプレーする場面が見られた。餅つき体験や餅の振る舞いも行われ、地域住民と来場者が一堂に会し楽しむことができた。最後に、防災コミュニティセンターの上棟式で餅まきが行われ、会場は大変盛り上がった。

当日は寒さの影響もあり、来場者数は目標を若干下回ったが、それでも多くの方々に参加いただいた。餅つき体験は特に親子連れに好評で、子どもたちが積極的に体験する姿が見られた。また、サッカーイベントでは、地域の子供たちとプロ選手が一緒にプレーし、観客から大きな声援が送られた。餅まきでは、地域住民と来場者が一堂に会し、盛大に盛り上がりました。これらを通じて、地域の結束力が強化されたと感じる。

イベントを振り返ると、いくつかの課題が浮き彫りになった。まず、寒さ対策が不十分だったことが挙げられる。温かい飲み物の提供や、暖を取れる休憩スペースを設置することで、来場者により快適な環境を提供する必要があると感じた。また、来場者数の増加を目指すため、SNSや地域メディアを活用した広報活動を強化し、より多くの地域外からの来場者を誘致する施策が求められる。さらに、開催時期についても再考する必要があり、天候が安定し、参加者にとって快適な時期に変更することが望ましいと感じる。

まとめ

今回のイベントは、地域振興および交流の場として多くの成果を上げた。特に地元産品の認知度と価値を広く伝えることができた。また、出店者同士や来場者同士の交流が活発に行われ、新たな協力関係の構築が期待される。防災コミュニティセンターの上棟式では、施設の重要性と地域の防災意識向上にも寄与した。さらに、サッカーイベントや餅つき体験などの体験型プログラムが好評だったため、今後のイベント企画に活用できる要素が多くあった。今後も地域の魅力を発信し、地域住民の交流を促進する取り組みを継続する。

|

|

|

|

|

|

コミュニティ検討会

日 時: 2024年 5回

(11月12日、12月26日、1月17日、2月15日、3月10日)

場 所: 大郷町土手崎分館、道の駅おおさと2階和室会議室

1年間の活動報告書

1. コミュニティ再生の取り組み

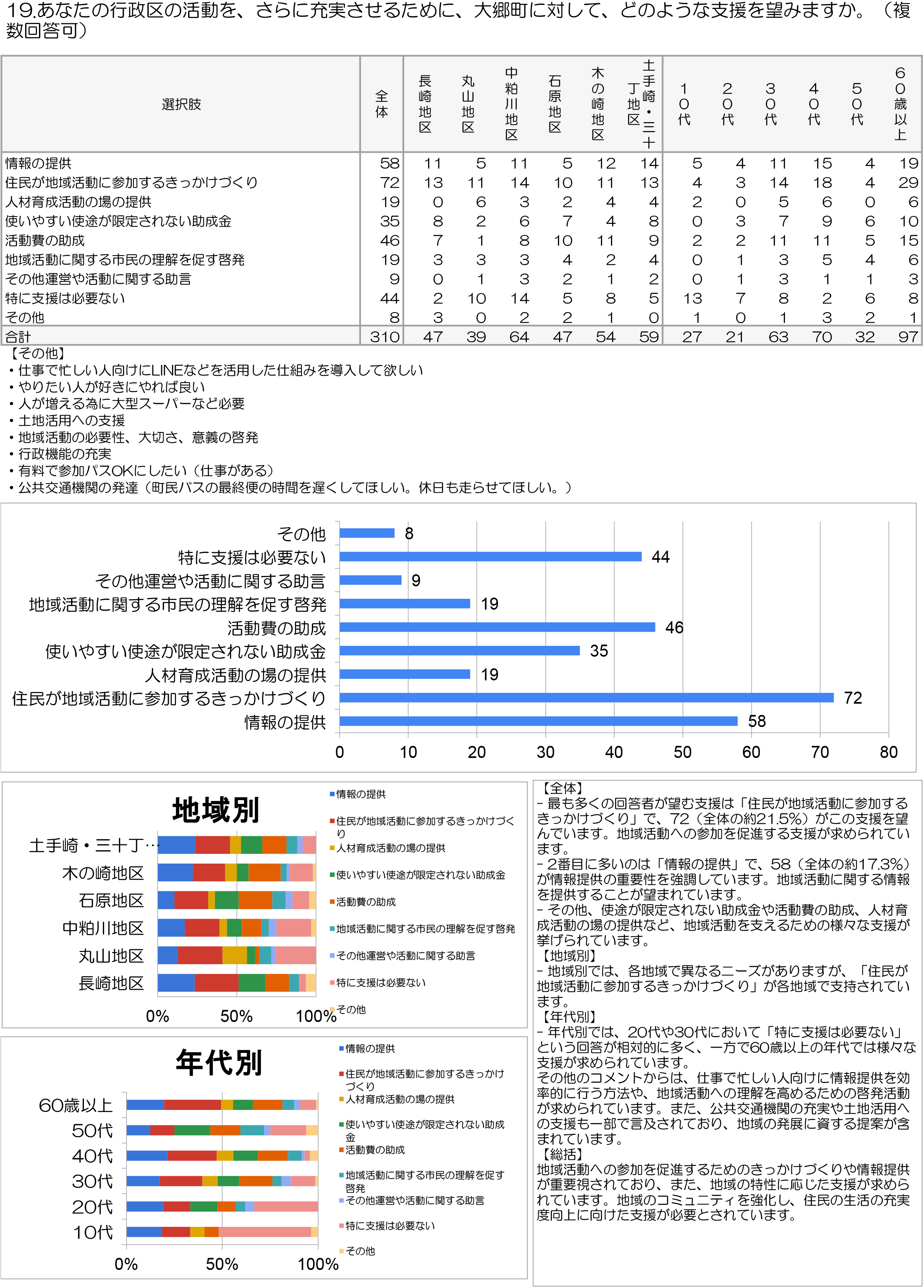

地域コミュニティの再生を目的として、計5回の検討会を実施した。これらの検討会では、地域課題の分析や解決策の模索が行い、特に若年層の参加促進や地域の魅力発信について議論が交わされた。ワークショップ形式を取り入れることで、住民の意見を引き出す試みを行ったが、参加者の活発な意見交換が課題として浮上した。そのため、アンケートを活用し、より広範な住民の声を集める工夫をした。

新たに作成したアンケートは、過去の実績を踏まえつつ、女性や子育て世代の意見を取り入れる内容に調整した。11月のイベントにおいて、大豆ミートの試供品にアンケート用QRコードを添付し、約300人への配布を目指した。結果として、目標としていた50名以上の回答を得ることができ、今後の活動の方向性を定める上で貴重なデータとなった。

2. コミュニティ活動と住民意識の変化

地域アンケートの分析を通じて、住民の地域活動に対する意識や参加状況が明らかになった。地域行事が住民の絆を深める機会として機能している一方で、一部の地域では「顔も知らない人が多い」との回答が見受けられた。特に若い世代の参加率の低さが課題として浮上し、家庭料理や子ども向け企画を通じて関心を引く施策が求められた。

また、地域の高齢者の知識や技術を活用する取り組みとして、農業体験や味噌作りのワークショップを企画する案が提案された。これにより、世代間交流を促し、高齢者の生きがいや地域への貢献意識を高めることが期待される。

3. 地域の魅力発信とブランド化の可能性

地域の自然環境や食文化を活用した魅力発信にも注力した。吉田川や田園風景といった自然資源を活かしたプロモーション活動を展開し、住民自身が地域の良さを再認識できる機会を設けた。

また、大豆ミートや味噌作り体験を地域の特色とする方向性が示され、試食会の開催やレシピ開発を進めることを決定した。これにより、地域特産品としてのブランド化の可能性を探り、観光資源としての活用も視野に入れることとなった。

4. 地域課題の整理と対応策

住民アンケートを基に、各地域や年齢層ごとの具体的な課題が整理された。防災・防火への関心が特に高く、災害時の避難支援や防災訓練の充実が求められた。また、若年層の参加促進策として、託児サービスの提供やオンラインでの参加機会の整備が提案された。

地域活動の活性化のためには、役員の負担軽減策やインセンティブ制度の導入が検討された。情報発信についても、SNSや広報誌を活用し、住民への周知を強化する方針が示された。

5. 今後の展望

活動を通じて、地域課題の整理と具体的な改善策の方向性が見えた。今後は、これらの施策を実施しながら、より多くの住民が主体的に地域活動へ参加できる仕組みを構築することが求められる。地域ごとの特性や住民のニーズに応じた柔軟な対応を進めることで、持続可能なコミュニティづくりを目指す。

次年度に向けた施策として、以下の取り組みを検討する。

・アンケート結果を活用した具体的な施策の立案と実施

・若年層の参加促進に向けた新たなイベント企画

・地域の魅力を発信するプロモーション活動の強化

・高齢者の知識・技術を活かしたワークショップの拡充

・地域特産品(大豆ミート・味噌)のブランド化に向けた取り組み

・防災・防火対策の強化と住民への啓発活動

・地域活動の役員負担軽減策とインセンティブ制度の検討

・SNSや広報誌を活用した情報発信の強化

5. 比較分析

農村での地域活性化やコミュニティ再生に成功した事例は、日本全国で数多く見られる。これらの取り組みは、地域の特性を活かし、独創的なアイデアによって、新たな活力を生み出している。以下に、注目すべき事例をいくつか詳しく紹介する。

地域資源を活用した成功事例

葉っぱビジネス - 徳島県上勝町

上勝町は、林業と温州みかんの衰退に直面していたが「葉っぱビジネス」という革新的なアイデアで地域を活性化させた。このビジネスモデルは以下の特徴を持っている。

・お年寄りたちが料理の装飾用の葉を販売

・年商2億6000万円を達成

・高齢者や女性に新たな仕事と役割を提供

・ITシステムを活用し、80歳代の高齢者も参加 ・町の雰囲気が明るくなり、老人医療費の削減にも貢献

ゆず加工品 - 高知県馬路村

わずか1000人ほどの小さな村である馬路村は、ゆずの加工品販売で大きな成功を収めた。

・ゆず加工品の売上が33億円を超える

・年間観光客数が6万人に増加

・過疎と高齢化の課題を克服

農業と観光の融合

伊賀の里 モクモク手づくりファーム - 三重県

民間企業が運営する農業体験型テーマパークとして成功を収めた。

・年間50万人の観光客を誘致

・農業の6次産業化(生産・加工・販売)を先駆的に実施

・売上高は50億円に達する

グリーンツーリズムの推進

多くの自治体がグリーンツーリズムを通じて地域活性化を図っている。

岩手県花巻市

・はなまきグリーン・ツーリズム推進協議会を中心に活動

・農家民宿や農業体験、文化体験などを総合的に提供

・教育旅行の受け入れに注力

栃木県大田原市

・180軒を超える農家民泊ネットワーク

・年間約6000泊の実績(2019年)

・地域DMOである大田原ツーリズムが運営支援

コミュニティ再生の取り組み

集落全体でのむらづくり

ある農村集落では、以下の取り組みで過疎化の食い止めに成功。

・集落点検地図の作成

・都市住民との相互交流

・若者が帰ってきやすい環境づくり

北九州市小倉地区のリノベーション

遊休不動産の再生を通じて地域を活性化。

・リノベーションスクールの開催(11回)

・19件の物件を再生

・445人の雇用創出

・中心市街地の歩行者数が約3000人増加

これらの事例は、地域の特性を活かし、住民や関係者が一体となって取り組むことの重要性を示している。農業や観光、文化資源の活用、そして新たな産業の創出など、多角的なアプローチが地域活性化とコミュニティ再生の鍵となっている。

5.2自地域との比較

当協議会が取り組んできた地域コミュニティ再生活動(以下「活動1」)と、日本各地で成功した地域活性化事例(以下「活動2」)を比較分析する。これにより、活動1の特徴や改善点、そして今後の展望を明らかにする。さらに、活動1をさらに発展させるための具体的な指針を示す。

比較分析

背景と目的の比較

活動1は、台風や新型コロナウイルス感染拡大といった災害をきっかけに、住民同士のつながりを再構築することを最重要課題としている。目的としては、地域課題を明確化し、持続可能な活動の方針を検討することや、住民間の絆を強化することを掲げている。一方、活動2は過疎化や高齢化、伝統産業の衰退といった長期的な地域課題を背景に、地域資源や観光、産業の6次産業化を通じた経済振興と住民生活の向上を目的としている。

アプローチと実施内容の比較

活動1では、検討会やワークショップを通じて課題を抽出し、地域イベントで住民間の絆を深めている。具体的には、課題を議論するための検討会を複数回、開催。住民参加型の地域イベントを3回行った。また、ワークショップでは住民の学びや意識啓発を図る取り組みを行っている。

一方、活動2では、地域資源の活用や観光・農業の6次産業化に重点を置き、外部との交流を促進する取り組みが見られる。具体的には、葉っぱビジネスやゆず加工品の販売、農業体験型テーマパークの運営、さらには農家民宿を含むグリーンツーリズムが実施されている。

成果の比較

活動1の成果は、住民の意識向上とつながりの強化、地域課題に基づく具体的な活動方針の策定、そして地域イベントを通じた交流活性化が挙げられる。これに対し、活動2では、葉っぱビジネスによる年商2億6000万円、ゆず加工品の売上33億円、農業体験型テーマパークの年間観光客50万人といった経済的な成果が目立つ。

課題と提言

課題

活動1には、外部リソースの活用が十分でないことが挙げられる。地域外部との交流や経済的成果を向上させる取り組みが不足しており、活動の成果が住民間のつながり強化にとどまっている。また、収益化や地域の経済振興といった観点が欠けていることも課題といえる。

提言

活動をさらに発展させるためには、以下のような具体的な方策を検討する必要がある。

1. 地域資源を活用した収益化を目指す取り組みを展開することが求められる。例えば、農産物をブランド化し、地元の特産品として市場に広げることが考えられる。

2. 都市住民や観光客を対象にしたイベントや体験プログラムを充実させ、地域外部との連携を推進する必要がある。

3. ITやマーケティング手法を取り入れ、成功しているブランディング戦略を参考にしながら、新たな地域活性化モデルを構築することが重要。

まとめ

比較分析を通じて、当協議会の活動は災害復興を主軸とした課題解決型の取り組みであり、地域住民の絆や意識向上という点で顕著な成果を上げていることが確認された。一方で、他地域のように地域資源を活用し、外部との連携を強化することで、経済的な成果を目指す成長戦略を取り入れる必要がある。これにより、当協議会の活動がさらなる発展を遂げ、地域全体の持続可能な活性化が実現することを期待する。

6. 全体の成果と課題

住民間の絆の強化

各回のワークショップや検討会、地域イベントを通じ、地域住民同士の交流が促進され、住民意識の向上が見られた。大豆ミートの試食会や伝統行事(どんと祭、ミズベで収穫祭など)により、地域の魅力が再認識された。また、一部地域では地域資源を守る活動が活発化し、住民自らが環境保全や地域資源の維持に積極的に関与する動きも見られた。

行政・地域団体との連携強化

行政区長や各協議会との意見交換が進む中で、現状の課題や改善策が共有され、今後の支援体制の基盤が整備された。

地域資源の活用と発信

地元の特産品や伝統文化を活かした取り組みにより、地域のブランド化に向けた動きが見られ、外部からの注目も集まった。

【課題】

参加層の偏り

若年層や働き盛り世代の参加率が低く、世代間のバランスが課題となった。

外部リソースの活用不足

経済的な成果や収益化、外部との連携において、さらなる取り組みが求められる。

運営面での改善余地

イベント開催時の天候対策や、参加者の負担軽減、情報伝達・役割分担の偏りといった運営上の問題が明らかになった。

7. 今後の展望

多世代参加型の運営体制の確立

地域住民、行政、外部パートナーとの連携を一層強化し、各世代が参加しやすい仕組みを整える。定期的な意見交換やアンケート調査を活用し、住民のニーズを継続的に把握・反映させる仕組みを構築する。

拠点施設の機能強化

防災コミュニティセンターなど、地域交流の拠点となる施設の充実を図り、災害時の支援体制と日常的なコミュニケーションの両面で役割を果たすようにする。

地域資源を活かしたブランド戦略

地元の特産品や伝統文化を体系的に発信し、地域全体のブランディングを進める長期計画を策定する。

7.2持続可能な地域活性化のための具体的な取り組み

地元産品のブランド化と販路拡大

大豆ミートや味噌などの地域特産品の魅力を発信し、販売促進や観光資源としての活用を進める。

イベント企画の多様化とデジタル活用

従来の伝統行事に加え、オンライン参加型イベントや子ども向け、若年層向けの新たな企画を展開し、SNSやデジタルマーケティングを駆使して広報活動を強化する。

運営体制の強化と負担軽減策の検討

役員や参加者の負担軽減を図るため、インセンティブ制度の導入や外部支援の獲得など、持続可能な運営体制の整備に努める。

成功事例のフィードバックと柔軟な対応

他地域の成功事例(例:葉っぱビジネス、ゆず加工品、農業体験型テーマパークなど)を参考にし、地域の特性に合わせた経済振興策や交流促進策を積極的に取り入れる。

8. 付録

コミュニティ関連 http://kasukawagenki.jp/proof/proof_3.html

アンケート結果 http://www.kasukawagenki.jp/proof/proof_3.html#P01

ミズベで収穫祭 2024年11月30日 実施報告書

1. 概要

日時: 2024年11月30日

場所: 粕川地区 防災コミュニティセンター敷地内

主催: 大郷町かわまちづくり協議会

共催: 大郷町

2. 開催目的

本イベントは、大郷町のかわまち事業を広くアピールし、地域振興を図ることを目的として開催された。当協議会はこの目的に賛同し、大豆ミートの試供品配布や関連団体の参加を通じて貢献。

3. 実施内容

1. 試供品の配布

地元産業の振興を目的として、大豆ミートの試供品を配布。

2. 出店団体と内容

全出店数 : 14店舗

関連団体出店数: 7店舗

みどり会:おこわ、餅つき体験&振る舞い、上棟式用紅白餅

グリーンファーマーズ:野菜販売

薬師農産:磯辺焼き、玄米販売

大郷農産:コメの桝販売

上杉農園:ふじりんご販売

メルクマール:たこ焼き、から揚げ

大郷農協青年部:焼き鳥、飲料販売

3. その他の催し物

・サッカーイベント(スポーツX(株)

・餅つき体験および餅の振る舞い

・防災コミュニティセンター上棟式での餅まき

4. 参加者の様子

当日は寒さの影響もあり、来場者数は想定を若干下回ったが、多くの方々にご参加いただいた。餅つき体験は特に親子連れに好評で、子どもたちが積極的に体験する様子が見られた。

また、サッカーイベントでは地域の子供とプロ選手が一緒にプレーし、観客から大きな声援が送られました。餅まきでは、地域住民と来場者が一堂に会し、大変な盛り上がりを見せました。これらを通じて、地域の結束力が強化されたと感じる。

5. 課題と改善点

・寒さ対策の必要性: 温かい飲み物の提供や、暖を取れる休憩スペースの設置。

・来場者増加に向けたプロモーション強化: 地域内外からの来場者を増やすため、SNSや地域メディアを活用した広報活動を強化。

・開催時期の見直し: より天候が安定し、参加者にとって快適な時期への変更。

6. その他

今回のイベントは、地域振興および交流の場として多くの成果を得ることができました。特に以下の点で成果が確認された。

・地域ブランドの認知拡大: 大豆ミートの試供品配布を通じて、地元産品の価値と可能性を広く伝えることができた。

・地域間交流の促進: 出店者同士、来場者間での交流が活発に行われ、新たな協力関係の構築が期待される。

・地域資源の有効活用: 防災コミュニティセンターの上棟式を通じ、施設の重要性と地域の防災意識向上に寄与した。

・次回イベントへの示唆: サッカーイベントや餅つき体験などの体験型プログラムが好評であり、今後のイベント企画に活用可能。

今後も地域の魅力を発信し、地域住民の交流を促進する取り組みを継続する。

地域コミュニティに関する

アンケート調査結果

大郷粕川を元気にする協議会・粕川地域コミュニティ推進協議会

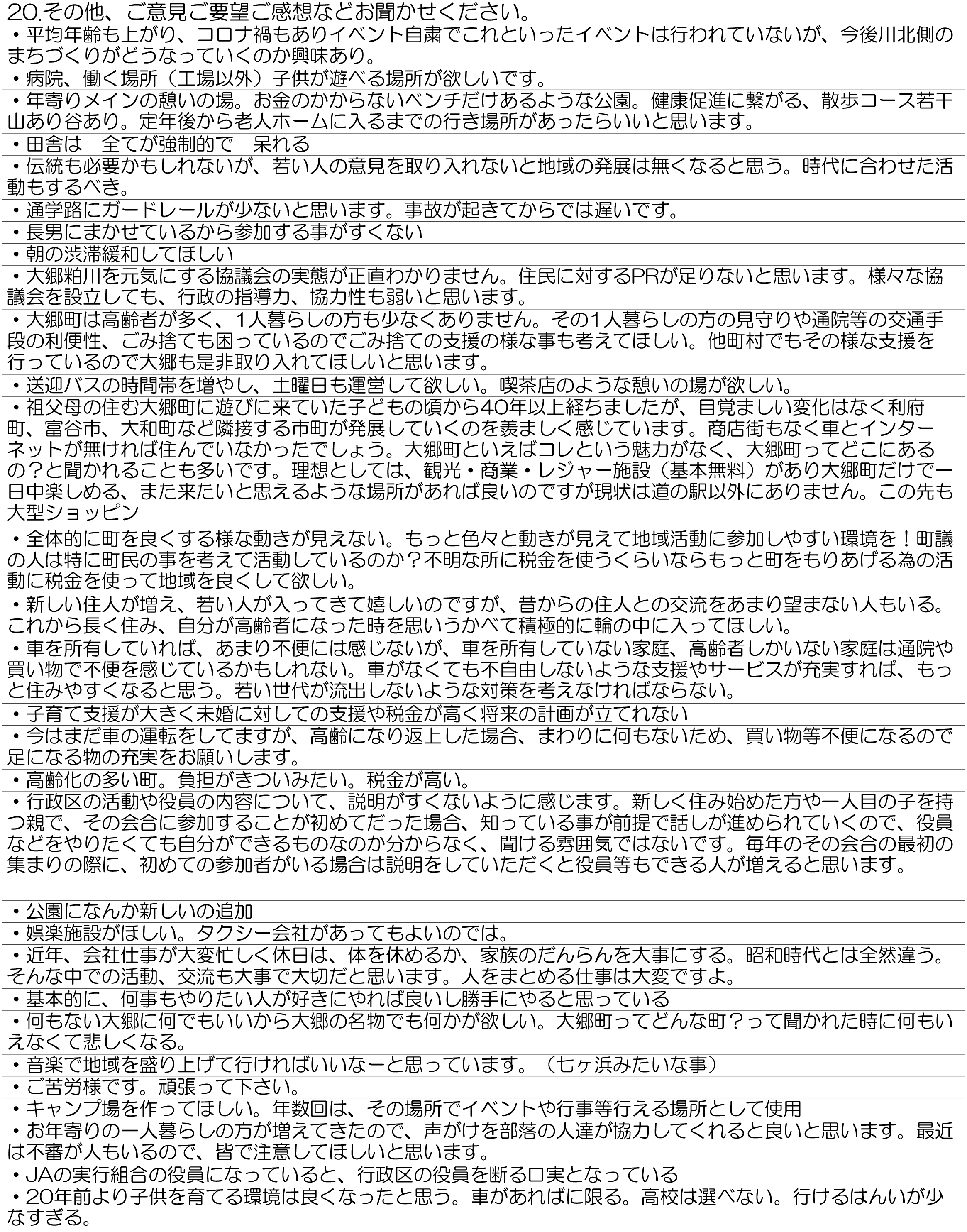

私たちが暮らす粕川地域を取り巻く環境は、少子高齢化への対応、快適な生活環境の整備、安全・安心な暮らしの確保など、さまざまな課題を抱えています。

その全てを行政が解決することは難しい状況となってきています。また、人々の価値観やライフスタイルの変化は、地域で「助け合う」といった住民の共助に対する意識の希薄化を招き、急激に進行する少子高齢化と相まって、多様化、複雑化する地域課題への対応に支障をきたしつつあります。地域で活動する自治会や各種団体は、担い手の不足、役員の高齢化・固定化など様々な課題を抱えています。

このような中、「大郷粕川を元気にする協議会」「粕川地域コミュニティ推進協議会」では、持続可能な地域を構築するため、「粕川地域に関するアンケート」を実施する。この調査は、粕川地域の皆さんの地域に関する意識や活動の現状を把握し、今後の地域活動のあり方や地域自治のあり方について検討する際の基礎資料にすることを目的とする。

2 実施期間

・令和5年7月15日~令和5年8月5日

3 実施方法

(1)調査対象 地域内在住10、20、30、40、50、60歳以上 各地域各年代5名

(2)抽出方法 各行政区長による指名

(3)調査方法 紙配布、Web入力

4 回答結果

・186件

以下、コメントをいくつかのカテゴリに分類し、その内容を要約しています。

1. **まちづくりとイベント関連の要望:**

- 平均年齢が上がり、イベント不足を指摘。

- 川北側のまちづくりに興味あり。

- 子供が遊べる場所やイベントの充実を希望。

- 健康促進のための公園や散歩コースを望む。

- 町の魅力を高める観光・商業施設の充実を希望。

2. **交通と移動に関する要望:**

- 高齢者や一人暮らしの人の交通手段の利便性向上を希望。

- 送迎バスの運行拡充や土曜日の運行希望。

- 車がない家庭や高齢者向けの足の充実を望む。

3. **地域活動とコミュニケーションに関する要望:**

- 地域活動への参加しやすさや情報提供の充実を望む。

- 若い人の意見を尊重し、地域の発展に活かすべきとの意見。

- 交流促進のために、長く住むことや輪に参加する意識を呼びかける声。

4. **行政関連の要望:**

- 行政の活動内容や説明の不足を指摘し、地域活動の透明性を求める。

- 高齢化に伴う課題への支援や対策を求める。

- 税金の活用についての懸念や地域の改善に税金を使ってほしいとの意見。

5. **子育て支援と教育に関する要望:**

- 子育て支援の充実や税金負担軽減を望む声。

- 教育環境の改善や高校選択肢の拡充を望む。

6. **地域の魅力と活性化に関する要望:**

- 地域の魅力不足や名物の欠如を指摘。

- 音楽や娯楽を通じて地域を盛り上げたいとの願望。

- 地域活性化に対する期待と応援の声。

7. **その他:**

- 持続的な取り組みと頑張りを称賛する声。

これらのコメントは、地域のさまざまな課題や要望、期待が反映されています。地域の特性や住民のニーズに合った改善策や取り組みを行うことで、大郷町の発展と住民の満足度向上に寄与することができるでしょう。

実証活動「コミュニテイの再生」について

【行政が定める計画上の位置づけ】

令和2年度大郷町復興再生ビジョン(令和2年6月)では、復興再生の理念において「互助・共助の精神に基づく地域の力」に取り組んでいくこととしております。

甚大な被害を受けたことにより現地を離れ、仮設住宅やその他の地域で生活再建を行う住民の方も多く、地域のつながりが物理的には分断されているが、誰もが地域への想いをつなぎ一体となってこの復興再生に取り組んでいきます。

「繋がりを大切にするまちおおさと」

①持続的な地域コミュニテイ形成

災害時に身の安全を守るためには、自分自身が日頃から防災対策を心がける自助の精神が重要ですが、本町のように集落が点在しかつ高齢化が進んでいる地域では、集落ごとの居住実態や地形に合わせた安全対策を集落全体で共有し、非常時にお互い協力しながら安全対策を行う共助の力が求められます。そのような災害時にも機能する地域コミュニテイの形成を図ります。

②交流を促進する拠点づくり

人口減少や高齢化により、一人暮らしの高齢世帯が増加しております。このような現状の中で地域コミュニテイを持続するためには、交流を促進する拠点の存在が重要となります。そのため、コミュニテイセンターの整備など地域の交流を促進する拠点となる公共施設の整備を促進します。

「未来へ続くまちおおさと」

①地域文化の継承体制の推進

集落には古くから根付いてきた生活文化があるが、どれもその地域ならではのものであり、学び取って現代の生活や産業、地域づくりに生かし次世代に継承していく必要があります。

【話合いからの課題】

中粕川集落をはじめ被災した土手崎集落、三十丁集落では住居を移転する住民もでており、今後、集落内のコミュニテイの再生・維持に不安が出ています。これまで引き継いできた申し合わせ事項(約束事)の見直しと将来にわたって必要な申し合わせ事項の選別を行い、安心・安全な地域を守っていく自主活動に位置づけしていく必要があります。

【令和4年度の活動内容】

①集落活動の分析・課題解決ワークショップ(3回)

②集落イベントの開催(1回)